Mort d’un poète

Circulez, y’a plus rien à voir !

Dimitri Gabou

10/26/2025

Mort d’un poète

Circulez, y’a plus rien à voir !

Où la mémoire de Léon Séché se réveille 111 ans après sa mort

et nous révèle que les pilleurs de tombes existent encore.

Une nuit d’octobre 2025, j’ai rêvé de mon grand-père, Louis Gabou, qui fut durant de longues années, le garde champêtre d’Ancenis. Je n’aurais jamais parlé de ce rêve s’il n’y avait eu les jours suivants une synchronicité d’événements pointant du doigt un curieux effacement de l’histoire locale. Un abandon touchant au cœur, au corps et à l’âme d’Ancenis.

Ce matin-là, je m’éveillai d’un sommeil interrompu par une visite d’outre-monde, encore secoué par la puissance évocatrice de l’onirique illusion. Je n’irai pas jusqu’à affirmer que l’âme de mon cher grand-père me visita cette nuit-là, mais mon ressenti fut égal à mes souvenirs d’enfant quant à la faveur d’une visite familiale, notre grand-père rentrait de son jardin imprégné de la fraîcheur du soir. D’un geste ferme, il nous attrapait et nous offrait une bise glacée, avant de nous renvoyer, presque violemment, à notre place, le tout dans un éclat de rire et une bonhomie qui forçait le respect.

Pour autant, mon rêve n’était pas un souvenir car je m’y suis senti comme étant le même qu’aujourd’hui. Oui, cela ressemblait à la visite d’un grand-père à ses petits-enfants.

C’est pourquoi, suite à mon petit tour au marché du jeudi matin, je ressentis le besoin de me rendre au cimetière du Tertre d’Ancenis-Saint-Géréon, où repose aussi ma grand-mère Denise, sa sœur Madeleine, mon grand-oncle Eugène Guillevic, et mes parents.

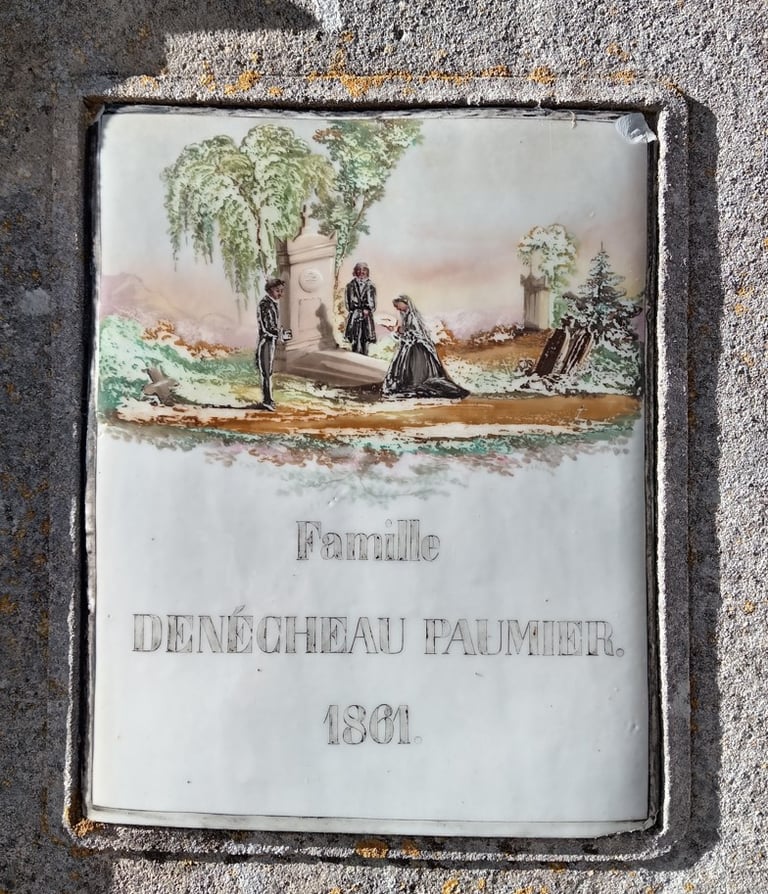

Après recueillement, je fis une petite ballade dans les allées qui semblent abandonnées tant les herbes folles les ont colonisées. À la croisée des chemins, j’admirai une curieuse sépulture, plus précisément, un tombeau à édicule de style néo-classique. Entre les deux pilastres, une plaque en porcelaine représente une curieuse scène de recueillement sous laquelle est inscrit : Famille DENECHEAU PAUMIER 1861.

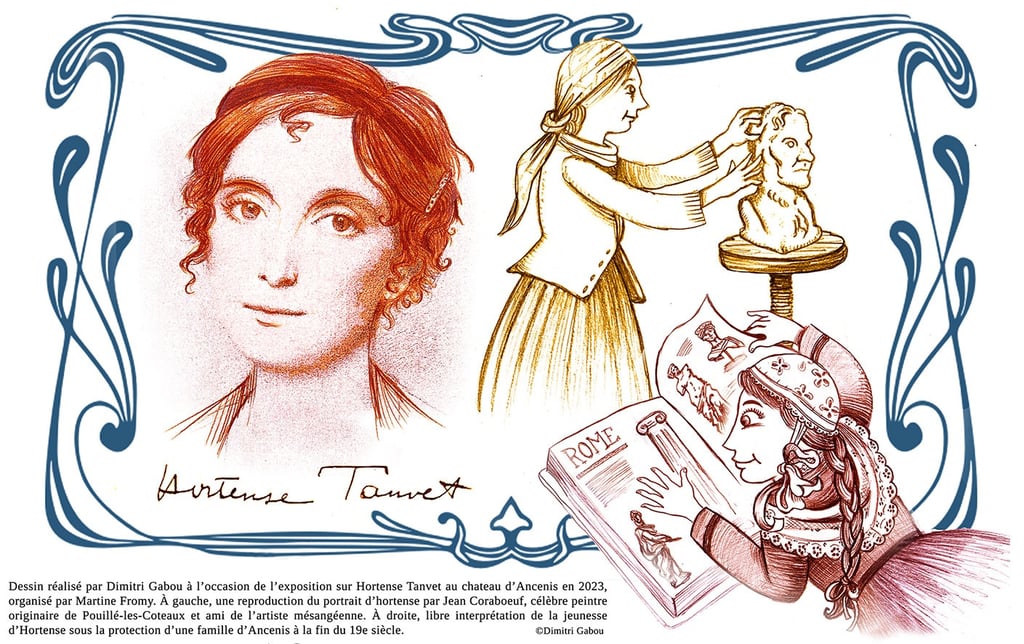

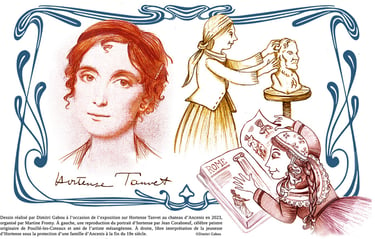

Denécheau, ce nom me disait quelque chose. N’était-ce pas une dame Denécheau qui avait prit sous son aile la jeune Hortense Tanvet ? Je repensai à cette artiste originaire de Mésanger qui fut fille de maison pour cette famille de bourgeois d’Ancenis et au parcours si singulier qui s’en suivit.

En continuant mon chemin, je m’arrêtai devant ce qui ressemble à un petit mausolée à la gloire des Thoinnet de La Turmelière, famille qui joua également un rôle, par l’entremise des Denécheau, dans l’incroyable destin d’Hortense Tanvet au tout début du 20e siècle.

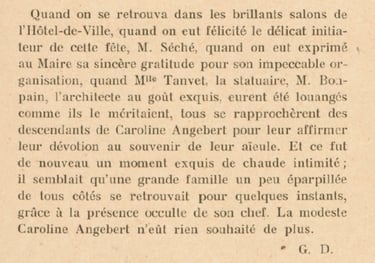

C’est en effet grâce à l’association d’une riche dame d’Ancenis et d’un aristocrate, seigneur du château du « petit Lyré » de Joachim du Bellay, qu’une simple paysanne, gardienne d’oies et fille de maison, se retrouva pourvue d’une bourse d’études et intégrée à l’école des Beaux-Arts de Nantes en 1902.

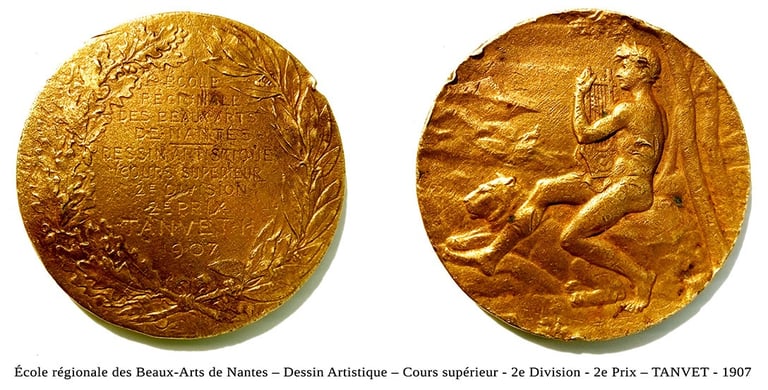

Elle en sortie en 1907 honorée du 2e prix des cours supérieur de dessin artistique avant de rejoindre l'école des Beaux-Arts de Paris.

Lors de l’exposition qui lui fut consacrée, dans la galerie Rives de Loire au Château d’Ancenis en 2023, sa petite nièce, Martine Fromy, présenta autant d’œuvres de sa grande Tante qu’elle réussit à en réunir, allant même jusqu’à retrouver un magnifique buste oublié au fond d’un débarras. Une suite de rebondissements inattendus et riches d’émotions eurent lieu au sein de l’exposition. Le point d’orgue en fut certainement le jour où un monsieur, ayant suivi le feuilleton consacré à Hortense dans Ouest France, se présenta devant Martine en lui disant : « Madame, j’ai quelque chose pour vous ! ».

Le brave homme lui tendit une médaille dorée sur laquelle était gravé le nom de Tanvet, 2e prix, 1907. Cette médaille honorifique était portée disparue de longue date. Quelle chemin a-t-elle parcourue avant d’atterrir sur l’étal d’un vide-grenier à Saffré où notre bon samaritain se la procura ? Nous ne pouvons le dire, mais ce monsieur, en parcourant les pages d’un journal, qu’il aurait pu ne pas lire ce jour-là, ressenti un élan du cœur le guider vers Ancenis pour redonner à qui de droit l’objet dont il fut l’honorable gardien.

Lire l'article de Martine Fromy sur patrimonia.nantes.fr

Lire l'article de Gilbert Cheron sur arra-ancenis.fr

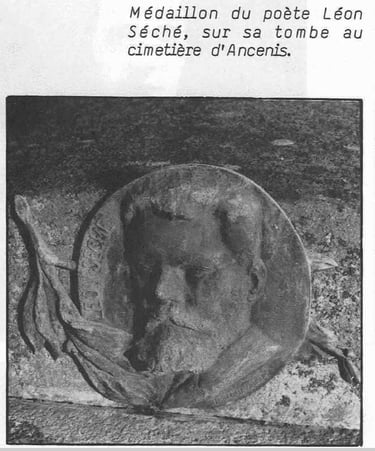

J’en étais là de ma rêverie dans le cimetière d’Ancenis, quand par association d’idée, je me mis en tête d’aller faire un tour sur la tombe du poète natif de notre petite ville, Léon Séché. Je savais, grâce à l’exposition sur Hortense, que celle-ci avait sculpté un bas-relief du visage de Séché et je voulais voir une telle chose.

Hélas, ne connaissant pas l’emplacement exact de la sépulture, je piétinai quelque temps à chercher, mais en vain. Je rentrai chez moi en me disant que je reviendrai un jour, que je prendrai le temps, et que je la trouverai bien. Je restai cependant empreint d’un sentiment de non-accomplissement que le train-train de la vie estompa en passant à autre chose.

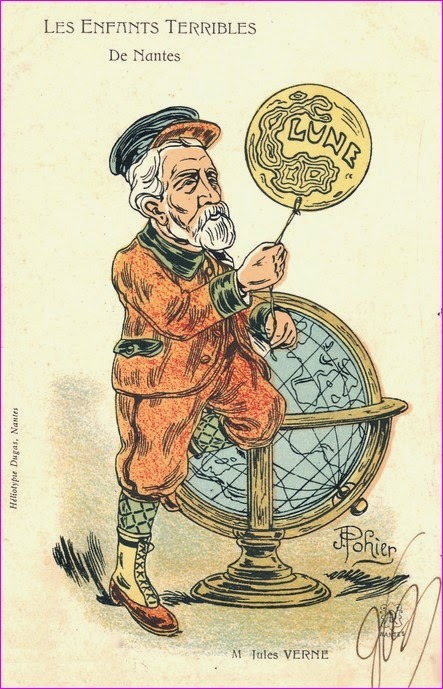

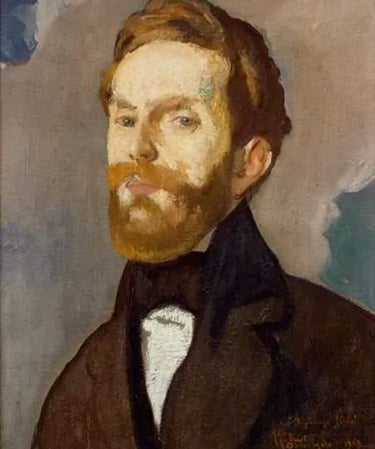

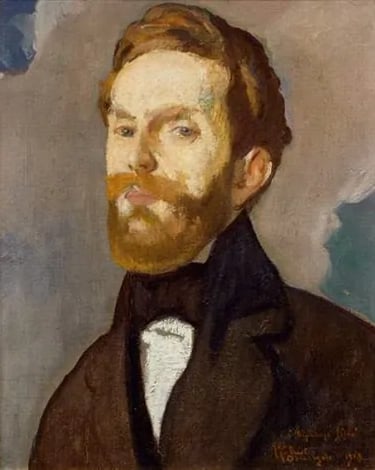

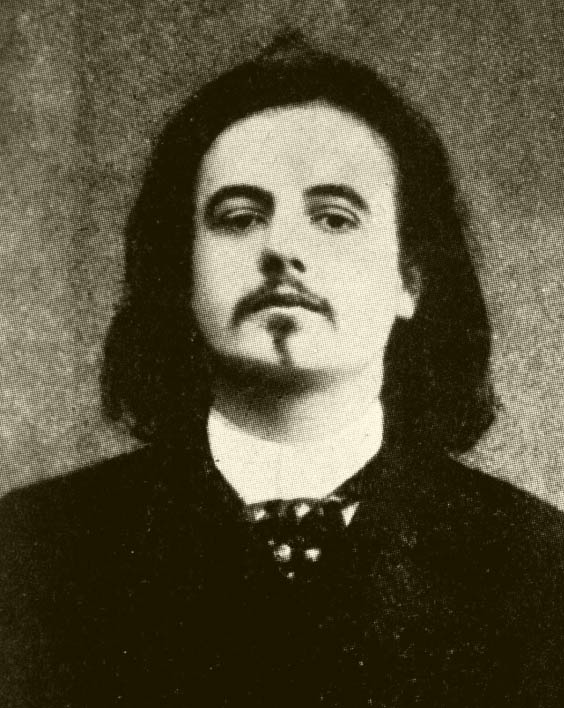

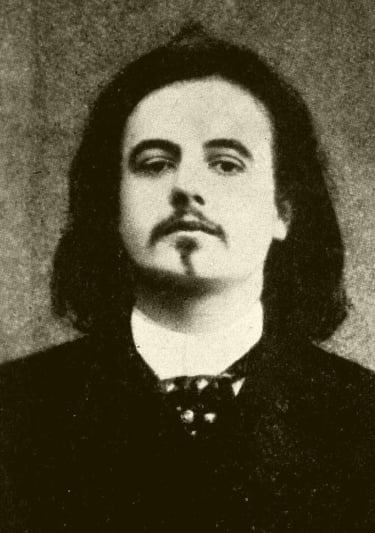

Léon Séché par Henri Manuel

Touche à tout 1910 1er semestre p 161 gallica.bnf.fr

Quelques jours plus tard, un vieil ami du Finistère m’appelle pour me demander si je connaissais par hasard l’emplacement de cette tombe. Sa tante Solange, de passage à Ancenis, désireuse d’observer le fameux médaillon réalisé par Hortense, piétinait dans les allées depuis plus d’une heure pour y arriver, sans succès. Cette synchronicité me laissa bouche bée.

Un appel à la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon de sa part, nous conforta dans l’espoir de recevoir prochainement un plan du cimetière avec l’emplacement exacte de la sépulture. Associé à la démarche de nos amis bretons, je fus interloqué de découvrir la réponse de la mairie :

« Ce monsieur n’est pas inhumé dans notre commune, mais peut être à Nice ou il est décédé ».

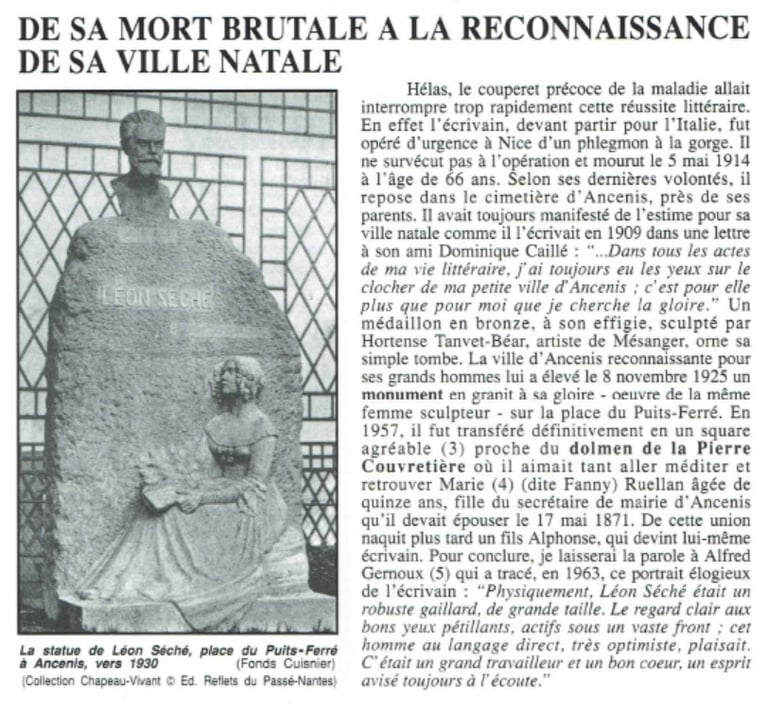

Tante Solange répondît aussitôt pour préciser que selon la revue de l’ARRA, Histoire et Patrimoine au pays d’Ancenis, la tombe de Léon Séché est bien à Ancenis ; et ce, en joignant les extraits que voici ( on appréciera au passage le titre fameux du texte de Monsieur Thiévin) :

Le service état-civil-cimetières de la mairie d’ Ancenis-Saint-Géréon répondit aussitôt :

« Effectivement un médaillon (en mémoire et en honneur de Léon SÉCHÉ) avait été fixé sur la concession de la famille SÉCHÉ et celui-ci a malheureusement disparu… Mais il n’est pas inhumé dans cette tombe. »

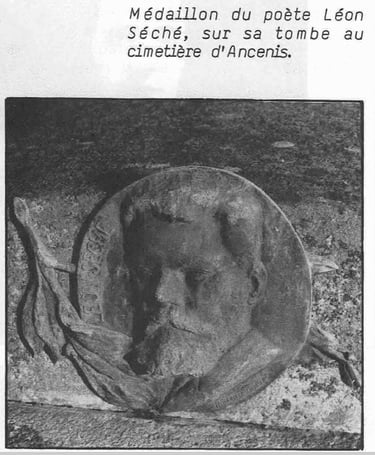

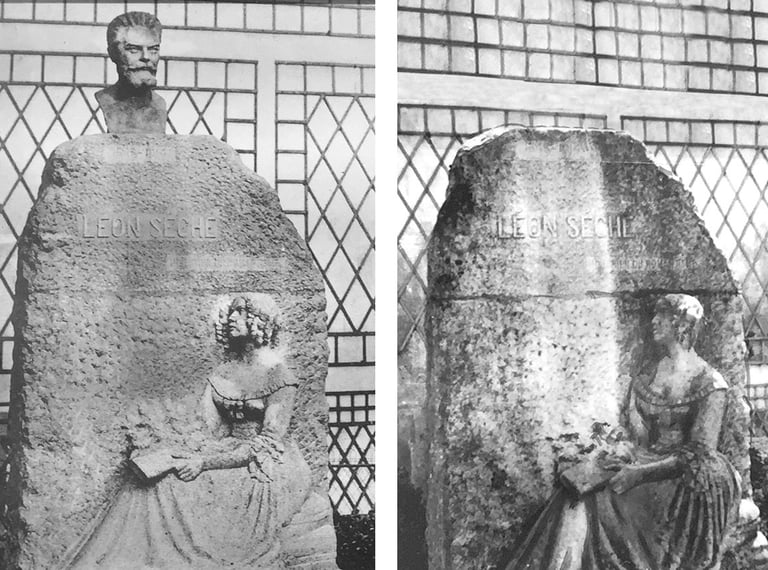

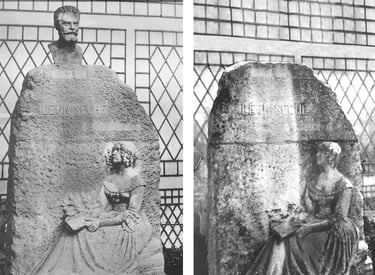

Associées à cette réponse brève, deux images propres à fendre le cœur de tout bon Ancenien qui se respecte, terminent la missive.

Également choquée en découvrant ces images, la personne de la mairie ajouta quelques précisions.

La première photo, avec le médaillon dont nous pouvons admirer la force iconographique, date de 2007 ; la seconde, tristement dénudée de sa magnifique parure, date de 2021.

La disparition du médaillon fut signalée en 2017 par l’adjoint administratif chargée du cimetière qui était en poste à cette époque. Nous saluons bien respectueusement cette dame pour son intérêt à l’égard de cette œuvre, lors de ses visites dans le cimetière. Hélas, le poète semble n’avoir plus de famille résidente au pays d’Ancenis. Mais ne sommes-nous pas tous des enfants de Léon Séché ?

Nous ne savons si ce fait-divers fît l’objet d’un communiqué de la part de quelques organes de presse ou d’histoire locale. Qui se soucie encore du poète qui dort dans les profondeurs de sa terre natale ? Mais au fait, savons-nous si le corps de Léon Séché fut bien inhumé dans ce caveau en 1914 ? S’il faut en croire l’état-civil : Administrativement parlant, Léon Séché ne résiderait tout simplement pas dans cette tombe ! Si cela est vrai, c’est un scoop !

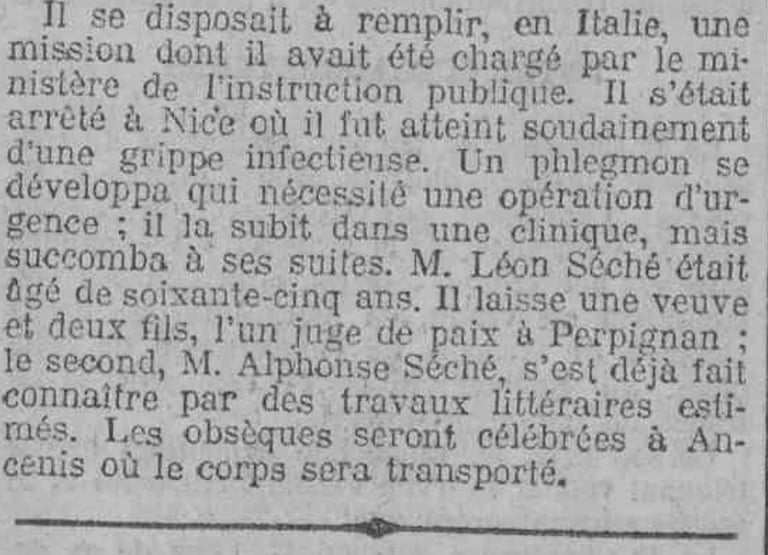

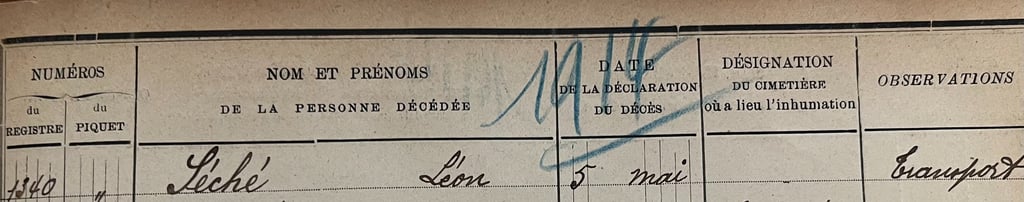

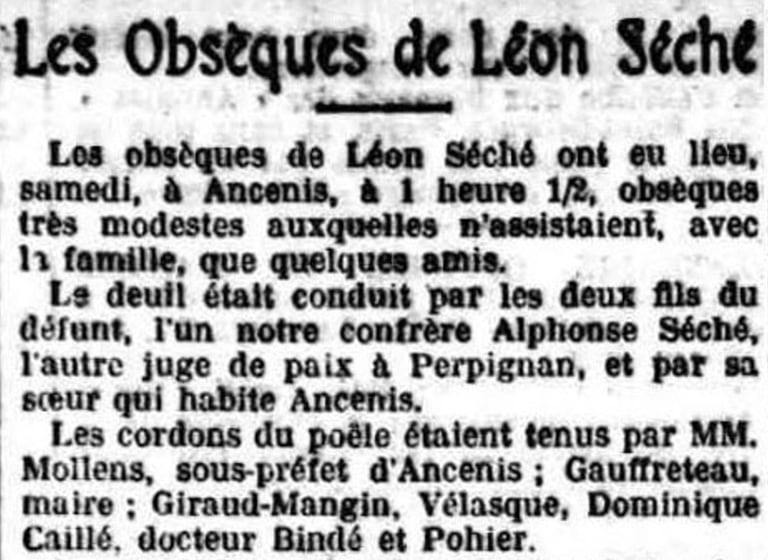

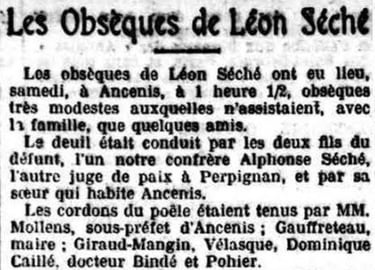

Suite à cette affirmation, en contradiction avec l’article de l’ARRA, notre ami breton entreprit quelques recherches sur le net, et en quelques clics, dégottât nombres d’articles d’époques qui prouvent sans l’ombre d’un doute que Léon Séché repose bien au cimetière du Tertre à Ancenis-Saint-Géréon.

La personne en charge du dossier a reconnu que « ces extraits de journaux sont assez explicites ». Elle était de bonne foi quand elle affirmait que Léon Séché ne repose pas à Ancenis-Saint-Géréon, car elle se référait au logiciel de gestion des cimetières, ainsi qu’à un registre d’inhumations, dont Léon séché est absent à la date de 1914. Ce qui, pour l’administration de l’état-civil, est une information à ne pas prendre à la légère.

Pourtant, les articles d’époques sont éloquents et laissent peu de place au doute. Les obsèques eurent lieu le samedi 9 mai 1914 à 13h30 comme nous l’apprend Le Phare de la Loire (édition du Dimanche 10 mai 1914). Comment imaginer que le corps fut enterré ailleurs à la hâte, puis déterré, pour être rapatrié à Ancenis entre le 5 et le 9 mai ? Je souhaite bien du courage à l’historien qui voudra prouver une telle chose.

Nécrologie du 7 mai 1914 - La Liberté

Journal de Fribourg en Suisse - BNF

Extrait de l'article du 8 mai 1914 - presse populaire de Nantes

Archives départementales de Loire-Atlantique

À cette instant de notre enquête, nous nagions en plein surréalisme. Léon Séché aurait-il malgré lui précédé le chat de Schrödinger ? Je pensai de nouveau à mon grand-père dont l’apparition onirique m’avait conduit dans les allées du cimetière suivre, sans le savoir, les pas de Dame Solange. Si Louis Gabou, le garde champêtre d’Ancenis, accompagnait les vivants dans leur vie de tous les jours, en réglant conflits et tracas ordinaires ; il accompagnait aussi les défunts à leur dernière demeure en tant que porteur de cercueils lors des offices funéraires.

À cette évocation, mon sang ne fît qu’un tour, et je reparti illico au cimetière près de la tombe de mon grand-père qui se trouve en amont de l’allée qui longe l’aile Est du site et remonte vers le nord.

En pensant à ma grand-mère Denise, qui repose à ces cotés, essayant de me dire par l’entremise du langage des oiseaux : « Montre-les ! », en bonne Dame originaire de Montrelais qu’elle était, je me dirigeais vers le mausolée des Thoinnet de La Turmelière.

Hasard de l’attribution des concessions, la tombe supposée de Léon Séché est ancrée 8 emplacements après celle de l’aristocrate. Elle gît là, sans épitaphe, amputée de son seul trésor : le médaillon offert par sa sœur de cœur, le présent d’une sculpteure de pierre à un sculpteur de mots.

La concession ayant été réservée à la fin du 19e siècle, Léon séché avait, selon Yves Pacaud, émis la volonté d’y être inhumé. Il se réjouissait sans doute de reposer non loin du mausolée des nobles Lyréens. lui qui, en 1879, dédiait ces quelques vers à Charles Thoinnet de La Turmelière :

« Heureux qui, comme vous, possède et s'en fait gloire

Le château qu'un poète illustre a célébré,

Et qui, de son petit village de Liré,

Peut voir se dérouler le ruban bleu du Loyre ! »

source : L’Ami de Rezé n°77 - patrimoine-archives.reze.fr

Le destin est quand même curieux, ou bien c’est Ancenis qui est petit, mais la tombe voisine de celle du poète est occupée par une famille Denéchau. Ses membres sont-ils apparenté aux premiers bienfaiteurs d’Hortense Tanvet ? Pas si sûr. Il n’y a qu’une lettre de différence entre les noms des deux familles. Il se pourrait donc que nous ayons à faire à une homonymie.

Mais symboliquement, nous pouvons considérer que Léon Séché repose entre les deux familles protectrices de l’artiste mésangéenne. Ainsi, c’était tout naturel que celle-ci lui rendît grâce. Tout deux sortis du limon de la terre ligérienne, de condition modeste et que rien ne prédestinait à un parcours glorieux, ont pourtant chamboulé les pronostics en se hissant à un niveau d’excellence.

C’est pour cela que le médaillon porté disparu n’est certainement pas perdu pour tout le monde…

Galvanisé par l’histoire de ces artistes hors-normes, l’un reposant entre les bienfaiteurs de l’autre, j’envisage dorénavant tout ce beau monde comme placé sous la surveillance de mon grand-père. Celui-ci, ayant vécu à proximité de l’église Saint-Pierre d’Ancenis, doit probablement, dans l’au-delà, être au service du même Saint-Pierre.

Plutôt que de balayer d’un tour de bras ces quelques étincelles de poésie discrètement offertes par l’univers, j’entrepris à mon tour quelques investigations sur Léon Séché, dont je ne connaissais que peu de choses : Son poème en hommage à sa ville natale, bien-sûr, édité dans La Chanson de la Vie,(1888), ouvrage couronné par l’Académie française. Contes et figures de mon pays (1881), qui regroupe des textes courts dont certains prennent place à Ancenis même. Je n’avais pas non plus fait l’impasse son Joachim Du Bellay (1880) qui est un must en la matière.

En quelques clics, des dizaines d’articles, numérisés par les bons soins des archives départementales, arrivèrent sur mon bureau. Plus j’en dévorai le contenu, plus je me sentais connecté à ce concitoyen oublié, dont la tombe est désormais muette.

Je découvrais ainsi l’homme public, régulièrement sollicité pour des conférences, chroniquant ça et là l’histoire de son temps ; l’auteur reconnu, admiré par ses pairs, mandaté pour des missions, honoré par les académies ; enfin, l’enfant du village, aimé par les siens, admiré pour son parcours hors pair et finalement figé dans la pierre par Hortense Tanvet à l’adresse des générations futures.

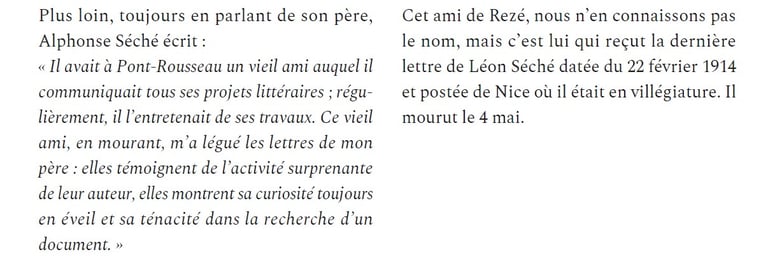

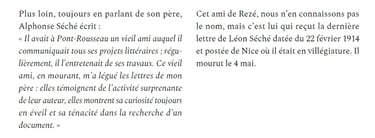

Au diapason de sa présence incertaine dans la concession familiale, la date de son décès est changeante selon l’organe de presse. Si Wikipédia, ou la revue de l’ARRA, ont retenue le 5 mai 1914, certains articles d’époque (ou récents comme ceux de L’Ami de Rezé) citent le 4 mai ; d’autres plus tardif affichent le 6 mai, comme si notre poète était mort 3 fois.

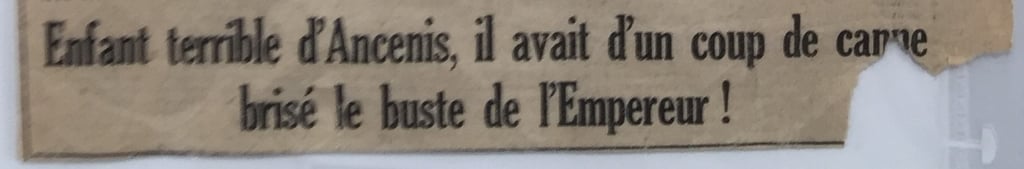

J’imagine les docteurs de la science infuse se gausser de ces pigistes étourdis, clamant du haut de leur estrade que la date du 5 mai est attesté par la foi de leurs sourcils froncés. Et je les comprends. Qui suis-je moi-même pour oser m’immiscer dans l’ordre des choses établies par de compétentes sommités ? Sans vouloir leur faire affront, j’apporte juste une petite pierre à l’édifice de notre Histoire commune, en rendant grâce à celui que l’on surnommait « L’enfant terrible d’Ancenis ».

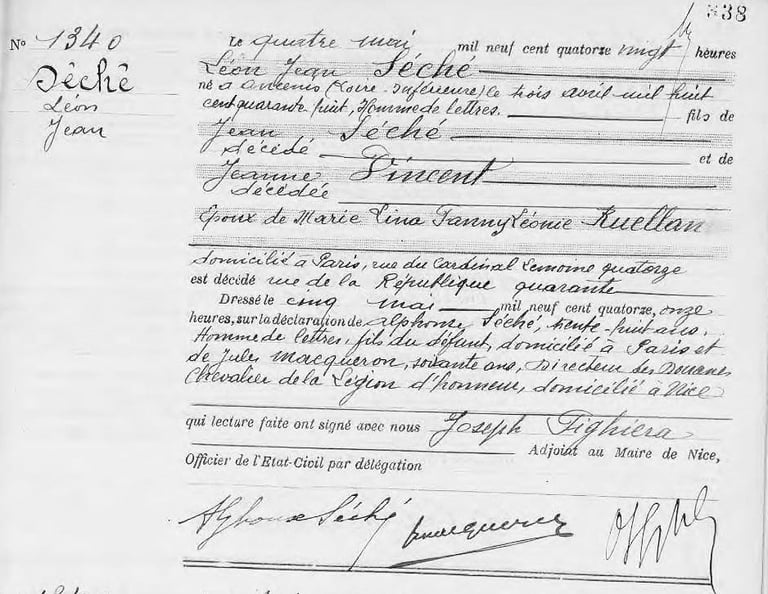

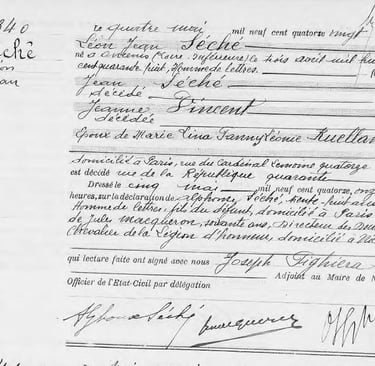

Aussi, je me dévoue pour la communauté en exerçant plusieurs pressions de l’index bien placées, et, en deux-trois clics, le couperet tombe : Léon Séché est décédé à Nice le lundi 4 mai 1914 à 20h. Son acte de décès fut délivré le 5 mai à 11h sur la déclaration de son fils Alphonse. Celui-ci, résident à la capitale, a dû prendre le train de nuit pour rejoindre la Cité des Anges dès qu’il fût informé du trépas de son géniteur, grâce à quelques pressions de l’index du préposé au télégraphe de la ville de Nice.

2 E 795 - Décès - 1914 - Archives départementales des Alpes-Maritimes

Face à cet acte réalisé en bonne et due forme, d’aucun pourrait encore imaginer une possible inhumation à la hâte dans un des cimetières de Nice. En effet, si quelques sources évoquent ce séjour Niçois comme une escale éphémère, dont la destination finale était l’Italie, Michel Kervarec, dans le numéro 88 de L’Ami de Rezé, est plus explicite sur la question.

Source : L’Ami de Rezé n°88 - patrimoine-archives.reze.fr

Ainsi, Léon n’était pas seulement de passage, mais bien installé à Nice, plusieurs mois avant son trépas. Quelques coupures de presse font effectivement écho des recherches qu’il effectuait la-bas, au sujet d’André Masséna, sans préciser la durée de son séjour. Mais s’il avait pris ses aises, un attachement à cette ville pourrait en avoir fait sa dernière demeure. Pour en avoir le cœur net, j’appelai aussitôt la Mairie de Nice.

Je rend ici hommage à Madame Joëlle Julienne, adjointe au chef du service funéraire, qui m’a répondu avec beaucoup de bienveillance, et instruit sur nombre de détails concernant la difficulté de retracer des événements survenus il y a plus de cent ans. Par chance, en attrapant un registre de 1914 qui était à porté de main, elle retrouva un mot griffonné à la suite du nom de Léon Séché qui exclut définitivement une possible inhumation niçoise : Transport.

L’absence de Léon dans le registre Ancenien ne serait ni plus ni moins qu’un oubli, comme cela arrive de temps en temps. Madame Julienne appuya cette possibilité en se basant sur les nombreuses lacunes détectées par les archivistes Niçois effectuant le même type de recherches.

Certains objecterons qu’il est improbable que l’état civil Ancenien ait put commettre un tel oubli. En effet, j’ai moi-même consulté le registre de 1914 à la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon, où j’ai pu constater que les inhumations effectuées cette année là, ont été scrupuleusement calligraphiés par la même main que les jours précédents l’enterrement de Léon Séché, et les suivants.

Outre l’agréable sensation de voir en surimpression l’image fantomatique de mon grand-père à son bureau, cette visite au service de l’état-civil me conforta quant à l’implication de l’équipe municipale dans cette quête de vérité. Le désir de corriger et de comprendre la cause de cette lacune est désormais une affaire communale. Mais comment savoir ce qui passa dans la tête de l’agent municipal en poste il y a 111 ans ?

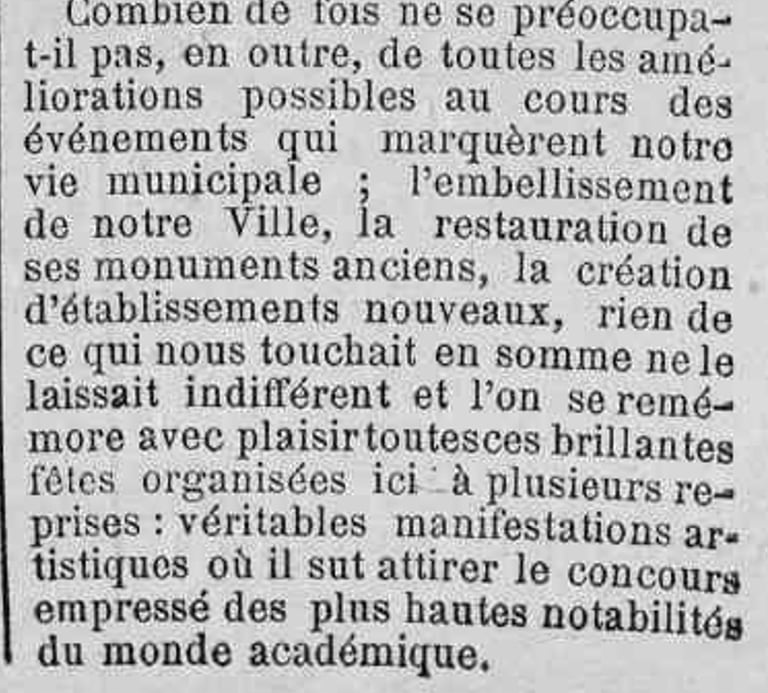

Étant donné le caractère exceptionnel de l’évènement, pouvons-nous envisager que l’équipe municipale fut entièrement mobilisée pour le retour du fils prodigue ? Considérons que le corps de Léon était escorté par son fils Alphonse, lui-même auteur parisien reconnu. Et que l’inhumation du poète attira dans la petite ville de province des journalistes, des académiciens, des pontes de la belle société nantaise, ou de plus loin, venus entourer la famille et ses concitoyens en deuil. Imaginons combien ce jour a dû bousculer l’ordre des choses si bien réglées dans la petite bourgade dont les évènements à caractère culturel étaient habituellement conduit par Léon Séché lui-même, comme nous l’apprend Le Journal d’Ancenis du 8 novembre 1925.

Archives départementales de Loire-Atlantique

Alphonse Séché

Pour ceux qui douteraient encore de la présence de Léon Séché sous la surface du sol ancenien, il reste néanmoins des pistes à explorer, comme retrouver une éventuelle autorisation interdépartementale de transport de corps dans les registres de police municipale, de préfecture, ou dans les liasses de pompes funèbre. Plus d’informations sont peut-être disponibles quelque part, dans des lettres écrites par ses enfants à des proches, ou dans les mémoires de ses amis Niçois.

Il se trouve que l’acte de décès de Léon est également signé par un certain Jules Macqueron, directeur des douanes, chevalier de la légion d’honneur de surcroît. Il nous reste à découvrir si le douanier fut mandaté par voie ministérielle pour organiser son séjour à Nice, s’il a joué un rôle administratif dans le rapatriement de la dépouille du défunt, ou si tout simplement, il était un bon ami de notre poète-historien, également investi dans les travaux de recherche sur Masséna. Quoi de plus naturel qu’un douanier émérite enquêta sur un contrebandier repenti.

Douaniers sur une carte-postale de 1914

André Masséna

Quoi qu’il en soit, cette date du 4 mai sortie de l’oubli après 111 ans de patience m’interpella, car je suis né à cette même date, pas de la même année cela va de soi. Rassurez-vous, et j’insiste sur ce point, il n’est pas question pour moi d’y voir un signe de quoi que ce soit. Je pointe juste une coïncidence amusante qui ne fera de mal à personne. Et chacun pourra trouver dans sa propre vie ces clins d’œil de l’univers qui enchantent la grisaille du quotidien. Ni plus, ni moins.

D’autre part, ne tirez aucune conclusion quant à ce souvenir d’enfance où j’observais parfois, d’une fenêtre de l’appartement familial, le buste de Léon Séché réalisé par Hortense Tanvet. Ce que nombre de résidents de l’immeuble Schumann, longeant le Boulevard Léon Séché, ont put expérimenter dans une farandole kaléidoscopique spatio-temporelle de paires d’yeux interloqués, ou indifférents, à ce témoignage d’une époque révolue.

Pour ma part, je me souviens d’avoir longuement observé, d’une fenêtre basse et étroite, cette chose si étrange qu’une tête posée sur un caillou, au dessus d’une femme qui délaisse son livre pour la contempler. Dit comme cela, on se croirait par ailleurs dans une nouvelle de son fils, Alphonse, considéré comme l’un des précurseurs du surréalisme, à l’instar de Jacques Vaché, auteur nantais disparu en 1919.

À propos de ce monument, son inauguration eut lieu le dimanche 8 novembre 1925. Nous en fêterons donc les 100 ans dans quelques jours, même si le buste représentant Léon Séché n’est plus le même qu’à l’époque. Le premier fut réalisé par Hortense à la demande d’un comité de patronage soutenu par des personnalités comme Aristide Briand, Pierre Loti et Raymond Poincaré. Le reste du monument, sculpté dans la pierre, est également l’œuvre d’Hortense. Léon Séché y est présenté comme Historien du Romantisme, activité qui lui valut en effet les honneurs de son temps. C’est la sœur d’Hortense, Anna, qui posa pour la figure de la liseuse.

Le buste original, modelé dans la terre, fut moulé puis coulé en bronze dans un atelier parisien. Acheminé puis installé sur la petite place du Puits-ferré à Ancenis, le monument fut inauguré par le maire d'Ancenis Jules Pohier, en présence de nombreuses personnalités. Une révérence à Léon Séché des plus admirables, digne d'un cortège princier. Le journal d’Ancenis s’en fît l’écho en page 2 de l’édition du 15 novembre 1925.

Refondu par les bons soins de nos amis allemands en 1942, le buste avait été préalablement moulé par le sculpteur Pierre-Victor Dautel pour permettre sa renaissance future. Le temps pour la population de panser ses plaies, et la question du remplacement du buste fut posée au conseil municipal. Manifestement, la mairie ayant, tel le petit cochon de la fable, pris des leçons des ravages du souffle du loup, avait probablement demandé à Hortense un devis pour un buste de pierre, s’il faut en croire l’Écho d’Ancenis du 25 février 1950.

Le monument avant et après la seconde guerre mondiale

Archives départementales de Loire-Atlantique

Hortense se remit-elle au travail dès que la décision fut prise, ou avait-elle déjà réalisé le buste de sa propre initiative, et simplement présenté sa facture à la mairie ? Nous n’en savons rien, mais c’est en burinant la pierre que la petite mère de 70 ans offrît à la postérité le témoignage de son affection indéfectible pour le poète Ancenien.

Depuis le début de mon récit, j’ai mis en avant le lien artistique qui unit Hortense à Léon, à l’aune des œuvres qu’elle réalisa en son honneur posthume. Mais que savons-nous vraiment sur la relation qu’ils entretenaient de leur vivant ?

En fouillant dans les archives de la Bibliothèque nationale de France, je mis à jour une aventure des plus charmantes que nos deux tourtereaux amoureux des Arts ont vécu ensemble, loin de leur pays natal. Il ne s’agît pas d’une idylle secrète, mais d’une odyssée artistique à la poursuite de la muse de Lamartine.

Tout commença au mois de décembre 1912 où « dans une conférence inoubliable, faite à la Société Dunkerquoise, M. Séché fit revivre le député de la 2e circonscription de Dunkerque, devant un public absolument captivé », nous apprennent les Mémoires de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts.

Alphonse de Lamartine en 1831.

Et sa muse Caroline Angebert - portrait reproduit

par Léon séché dans son livre : Les Amitiés de Lamartine - 1911

Léon Séché devait revenir sur les pas de Lamartine un an plus tard :

« Enfin, dans un cadre tout intime, fait d'amabilité, de délicatesse et de fraîcheur, Dunkerque, grâce à l'initiative éclairée de M. Léon Séché, le distingué Directeur des Annales Romantiques, sous les auspices de la Société Dunkerquoise et avec le concours de la Municipalité, a élevé à l'exquise femme que fut Madame Angebert, un buste délicieux. Après Lamartine, il était de toute justice de rendre un hommage durable à celle qui fut son Égérie, qui le fit parvenir à la députation et qui synthétisa en elle l'âme féminine française. » Toujours selon les chroniqueurs de La Société dunkerquoise .

Vous devinez sans peine qui fut choisi par Léon pour réaliser le buste de Caroline Angebert : Hortense Tanvet, bien -sûr !

En parcourant ces lignes, je fus saisi par le charme suranné du verbe admirable des différents auteurs de ces chroniques, comme cet extrait signé d’un certain G. D. :

BnF - Bibliothèque nationale de France

En découvrant que cette fameuse journée eut lieu un 26 octobre, je tressailli légèrement car c’est en effet le jour de la Saint Dimitri.

N’allez-pas tirer de conclusions hâtives sur ce qui ne constitue pour moi qu’un hasard du calendrier. Mais au regard de mon engagement à redorer le prestige de nos deux artistes locaux, il faut dire que cela fait un petit quelque chose.

Je vous joins le lien où vous pourrez lire dans son intégralité le compte rendu de cette inauguration mémorable, et j’en reproduis ici quelques extraits tout à fait délicieux.

Après ce voyage dans le temps témoignant des moments forts que partagèrent Hortense et Léon, un an avant que celui-ci ne revienne au pays dans les tristes circonstances que nous connaissons, je contactai sans plus tarder Martine Fromy, petite-nièce d’Hortense Tanvet.

Je lui fis part de quelques épisodes de ce récit, mais surtout, de la disparition du fameux médaillon. Il se trouve que lors de l’exposition de sa grande Tante en 2023, l’œuvre en question brillait par son absence. N’ayant pas retrouvé la tombe de Séché, elle se contenta d’exposer une version imprimée de l’article de l’ARRA où le médaillon apparaît. Et tout en gardant confiance dans le fait que celui-ci était certainement sous la protection des muses des Arts et des Lettres, elle remit à plus tard la quête de la sépulture perdue.

Tout en prenant conscience que personne, parmi les nombreux visiteurs de l’exposition, n’ait pris soin de l’informer de la disparition du médaillon, un soupçon de colère nous étreignît en imaginant que l’objet ait put être dérobé par de vils pilleurs de tombe. Mais soyons honnêtes, nous n’en savons rien. Si la disparition fut signalée par une agente municipale, il n’y a pas eu de plainte déposée pour vol. Aussi, se pourrait-il que des descendants de Léon Séché aient retiré le médaillon afin de le protéger d’un possible vol, et ce, sans en avertir la mairie, puisque c’est leur droit ? C’est possible.

Nous n’avons pas la liste des descendants de Léon Séché, mais si ses trois enfants ont eu une descendance, alors cette liste pourrait être longue. Si la disparition du médaillon est l’œuvre de l’un d’eux, les autres sont-ils au courant ? Nous en doutons, car dans ce cas, tout ce beau monde aurait pris la peine de colmater la trace de l’extraction, ou d’y mettre une plaque à sa place, par respect pour leur ancêtre. De même qu’ils auraient probablement prévenu la mairie d’Ancenis-Saint-Géréon, au vue de la renommée du poète, c’eût été la moindre des choses.

Soyons un peu réaliste en observant ces deux vis rouillées tartinées d’un reste de colle grise témoignant de ce qui fut la place d’une œuvre majeure du patrimoine Ancenien. Quiconque ayant une once de respect et d’admiration pour son aïeul aurait nettoyé la plaie. Aussi, la triste conclusion qui se profile à l’horizon est l’intervention sauvage d’un, ou de plusieurs, pilleur de sépulture.

Nous pouvons évacuer la piste du voleur non-averti. C’est-à-dire, celui qui chaparde sans distinction l’un ou l’autre objet, remplit sa besace à la hâte sans réfléchir, et refourgue son butin au marché noir pour en tirer quelques deniers. Irréaliste ! Car dans ce cas, pourquoi laisser, ça et là, tant de visages du Christ sous forme de bas-relief identiques à celui façonné par Hortense. Non ! Notre voleur savait ce qu’il voulait, et c’était celui-ci. Et dans quel but ? Me direz-vous. La satisfaction purement égoïste, voir égocentrique, de posséder chez soi une œuvre inestimable, dérobée aux regards des gueux qui ne méritent pas d’en jouir.

Tel un enfant qui chaparde une figurine sur le buffet de grand-maman, et le dissimule dans une boite d’allumettes pour l’observer la nuit à la lumière d’une lampe-torche, notre voleur a sans doute placé sa bonne prise au sein d’un reliquaire. Il s’agit peut-être d’un meuble ancien dont seul lui possède la clef, et à la faveur d’une fin de soirée bien arrosée, sous la caresse enivrante d’une liqueur de Poire ou d’Absinthe, notre maraudeur ouvre son sanctuaire aux amis de toujours. Ceux-ci, dont les bouches sont scellées par le secret, ne souffleront mots à personne. Les uns, excité par le romantisme d’un maraudage dont ils se sont fait les complices, les autres, effrayés de subir l’opprobre si cela se savait dans la région.

Mais ne jetons pas la pierre à nos concitoyens. Le trésor local est possiblement déjà bien loin, au-delà des frontières du pays d’Ancenis. Un admirateur secret de notre patrimoine aurait-il, tel un Mandrin, délesté la commune d’un précieux artefact, qui n’a peut-être de valeur que pour le cœur des anceniens ? Impossible de le savoir.

Pour respecter la parité de rigueur au 21e siècle, n’excluons pas non plus la possibilité que des mains féminines aient put s’emparer de ce bijou funéraire. Dans ce cas là, les motivations restent inchangées, remplacez juste la liqueur par une verveine et des gâteaux secs.

Quelques coup de fil à d’authentiques résidents d’Ancenis nous confirmèrent plus ou moins l’indicible conclusion. Certains savent mais, pour ne point troubler l’ordre public, se taisent. D’autres, d’un ton prophétique, nous ont exhorté à ne pas remuer la vase au fond du marais sous peine d’entraîner la destruction pure et simple du précieux visage de Léon par la main d’Hortense si bien croqué.

En effet, il est possible que, pris de panique, le brigand de petit chemin alourdisse le poids de son karma en détruisant la preuve de son larcin, plutôt que de se soumettre à la juste repentance que les bonnes âmes d’Ancenis, se réveillant d’un sommeil centenaire, attendent le cœur battant aux portes du cimetière.

Certes, depuis que le poste de gardien de cimetière à disparu, les morts sont livrés à eux-mêmes. Les fantômes qui errent dans les allées n’ont que peu de moyens pour donner l’alerte quand survînt un tel incident.

- Faire tomber un chapeau avec un coup de vent ?

- Pensez-vous, les gens s’en vont tête nue de nos jours.

- Demander à un oiseau de chanter vers la fenêtre de Monsieur le maire ?

- Le calme des villes n’est plus ce qu'il était.

- Faire tomber un livre de Léon Séché à ses pieds ?

- Tout est numérisé aujourd’hui.

- Envoyer un message par émissaire onirique interposé ?

- Pourquoi pas après tout…

Louis Gabou sur son fier destrier

au service d’Ancenis

Épilogue

Au terme de cette enquête, les différents protagonistes cités et les anonymes, dont je me fais le porte-parole, gardent l’espoir qu’un sursaut de sens moral vienne guider la main de notre pilleur de tombe, afin qu’il reproduise le geste du bon samaritain qui restitua la médaille des Beaux-Arts à la petite nièce d’Hortense Tanvet. Ce serait tout à son honneur et l’Histoire d’Ancenis ajouterait celle du brigand repenti à son patrimoine. Nous n’irons pas jusqu’à la bienveillance d’un Brassens qui dans Stances à un cambrioleur déclarait : « Ce que tu m'as volé, mon vieux, je te le donne » et ajoutait :

Fort de ce que je n'ai pas sonné les gendarmes

Ne te crois pas du tout tenu de revenir

Ta moindre récidive abolirait le charme

Laisse-moi je t'en prie, sur un bon souvenir

Pour rester dans l’esprit de notre récit, nous l’invitons à faire preuve d’imagination pour que le médaillon réapparaisse, comme par miracle, dans un lieu de son choix, où celui ou celle qui le trouvera, le rendra à qui de droit. Ayons donc une pensée pour Léon Séché et Hortense Tanvet le 8 novembre 2025, 100 ans après l’inauguration du monument au poète d’Ancenis, qui pourrait agir comme un égrégore à l’adresse de l’écorcheur de sépulture.

Comme nous sommes à 111 ans de la mort de Léon Séché, n’attendons pas 222 ans pour défendre son honneur blessée. Pensons aux 333 années qui s’écoulèrent entre la triste mort du noble poète ligérien Joachim du Bellay, et l’initiative de le porter à la postérité par la ville d’Ancenis. Au mitan de ces trois siècles, le château de sa mère Renée Chabot fut pillé, puis incendié, laissant les ruines que nous connaissons aujourd’hui. Le temps que son berceau renaisse de ses cendres, l’enfant du pays, qui fut l’apôtre de la langue françoise, n’avait laissé dans les mémoires populaires qu’une empreinte diffuse, et ses mots n’étaient guère plus que le miel des académiciens qui hantent les bibliothèques poussiéreuses.

Qui alors, au tournant du siècle, usant de son enthousiasme débordant d’amour pour sa terre natale, aligna les étoiles pour porter au nues l’auteur des Regrets ? Qui, en faisant ériger l’idole de bronze du rimeur des tours meulières, grava son nom à jamais dans la mémoire collective ? Qui, enfin, par cette marque d’affection ultime, ramena au bercail l’âme du cher poète exilé dont la plume a tant pleuré la douceur angevine de son petit Lyré ?

Léon Séché, bien-sûr…

Dimitri Gabou

Liré, le 26 octobre 2025

Toute reproduction totale ou partielle de ce texte doit faire mention de la source et de l’auteur, merci !

La statue de Joachim du Bellay face à son petit Lyré. Une histoire à découvrir sur

DERNIÈRE MINUTE

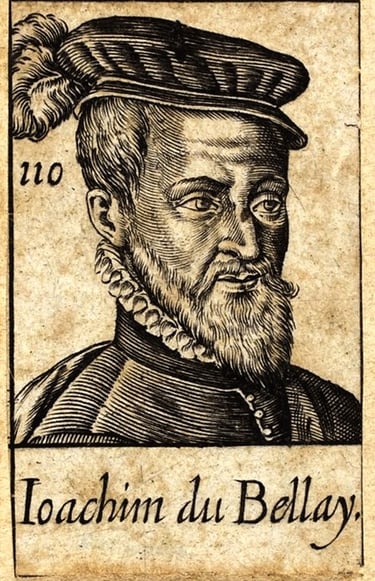

Une missive des Hauts-de-France parvenue à notre rédaction, nous informe que le buste de Caroline Angebert, réalisé par Hortense Tanvet à l’initiative de Léon Séché, aurait disparu l'année dernière, comme l’annonçait La Voix du Nord le 9 novembre 2024 :

En effet, de rapides recherches sur le net tendent à confirmer la sinistre rumeur. C’est donc la goutte de sueur sur le front que nous partageons ici la preuve du funeste sort accablant le buste de Caroline Angebert.

Le portrait de bronze, si ressemblant au visage d’Hortense, aurait-il subit le même sort que celui de Léon, lâchement arraché au socle de sa dernière demeure ? Nos artiste locaux, à la renommée si confidentielle, feraient-ils l’objet d’une dévotion particulière ? Ou bien soufreraient-ils d’une malédiction propre à leur faire perdre la tête ?

Le socle où repose le buste de Caroline Angebert, Parc Marine à Dunkerque,

avant et après la disparition.

Nous nous apprêtions à annuler notre publication quand le mystère fut éclairci par Le Phare Dunkerquois du 11 novembre 2024. Il faut dire qu’à notre décharge, n’étant pas abonné à La voix du Nord, nous n’avions pas pu prendre connaissance du contenu de l’article. Le Phare Dunkerquois, plus précis dans son titre, nous livra la douce délivrance dont nous avions tant besoin.

Une bien belle conclusion que nous devons aux héritiers de la Société dunkerquoise pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts.

D.G.

Un mystérieux hommage sur la tombe de Léon Séché

Ancenis, le 29 octobre 2025

Trois jours après la sortie du présent article, la tombe du poète Ancenien s’est vue ornée d’un bouquet de chrysanthèmes. Les fleurs fraîches, en pot, choisies avec goût, ont été posées là discrètement, sans un mot.

Est-ce le geste d’une main fidèle venue saluer le poète pour faire vivre, le temps d’un parfum, la mémoire de ses vers ?

Ou est-ce l'hommage d’une personne ayant lu notre article, qui aura découvert, ou redécouvert, l’enfant du pays qui chérissait tant Ancenis ?

Qu’il s’agisse d’un simple passionné de littérature ou d’une âme reconnaissante, ce geste ravive une émotion rare : celle de voir la poésie fleurir la pierre du souvenir.

Notes...

À la lecture de l’article du journal d’Ancenis relatant l’inauguration du monument à Léon Séché, on se doit de rendre hommage au maire d’Ancenis de l’époque, Monsieur Jules Pohier, dont le discours nous instruit un peu plus sur l’attachement de Léon Séché à sa ville natale :

« Et, tout en consacrant sa vie au travail des lettres, il garda toujours, dans son cœur, l’amour profond de sa petite ville d’Ancenis, de ce coin de terre qui l’avait vu naître. C’est ainsi que, peu de temps avant sa mort, dans une lettre qu’il adressait à un membre de sa famille, il se plaisait à dire que Paris n’était plus pour lui qu’un pied-à-terre : « J’espère, écrivait-il, que l’an prochain je pourrai faire construire quelque chose à mon goût dans ma chère petite ville. » Et pour terminer, il ajoutait : « Mes compliments à mon grand homme (en parlant de Joachim du Bellay) ; qu’il me tienne de revoir dans son petit jardinet fleuri ; une bonne poignée de main pour vous à qui je pense aussi souvent que je pense à Ancenis, c’est-à-dire journellement. » »

Héros de la première guerre décoré, promu Chevalier de la légion d’Honneur en 1952, Jules Pohier fut maire d’Ancenis de 1922 à 1931. Devenu magistrat par la suite, il devint président du Tribunal de Chateaubriand de 1938 à 1944, puis conseiller à la Cour d'appel de Rennes. Cette dernière fonction lui valu les honneurs d’un caricaturiste de talent dans la presse locale.

Le nom de Pohier apparaissait également parmi ceux qui tenaient les cordons du poêle dans l’article de 1914 concernant les obsèques de Léon Séché. S’agissait-il de Jules ? Si ce n’est lui, c’est donc son frère : Jacques Pohier. Ce détail semble insignifiant à régler, mais si l’on se penche sur la vie du frère de Jules, tout s’éclaire.

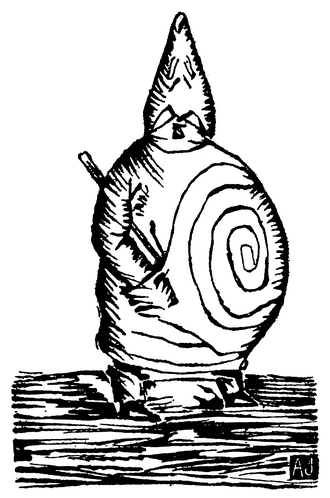

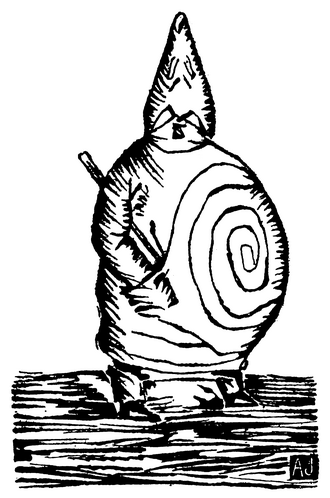

Jacques Pohier, naquit à Ancenis en 1871 avec une âme de poète, et fît des études de droit couronnées par un Doctorat. Il exerça comme avocat, mais toute sa vie resta occupée par les arts et les lettres. Dessinateur reconnu, ses illustrations ont inondé la presse et l’édition dès le début du 20e siècle.

Musicien, compositeur, interprète, poète, éditeur décorateur, touche-à-tout de génie, il participa activement aux manifestations culturelles ligériennes pendant une quarantaine d’années ; des Veillées Nantaises où il accompagnait au piano chansonniers et cantatrices, aux Jeunesses Littéraires d’Ancenis où il incitait les plus jeunes à taquiner les muses.

Chef d’orchestre de l’union musicale ou investit auprès de l’Union des sociétés de secours mutuels, il était aussi le Fer-de-lance des premières foire aux vins d’Ancenis. Il y organisait les expositions d’Art, et récitait en fin de banquet des odes aux vin blanc, de vers de son cru.

Il fut également maire d’Ancenis de 1919 à 1921. Il démissionna de son poste pour raisons de santé et c’est son frère Jules qui prît la suite. Le Journal d’Ancenis du 30 octobre 1921 vantât « le maintien de l’entente et de l’harmonie entre tous les habitants » qui exista « pendant le trop court passage de M. Pohier à la Mairie ».

Nous ne savons pas si ce fut Jacques qui accompagna Léon séché à sa dernière demeure, ou son frère Jules, ou bien un autre membre de la famille Pohier. Mais il fallait qu’un Pohier y soit, pour sceller symboliquement le lien entre les deux artistes qui se connaissait.

Nous n’avons que peu d’indices pour affirmer une telle chose si ce n’est un récit signé Léon Séché, édité par La Revue Nantaise littéraire et Artistique de 1903, dont le titre, sonnant comme une cloche du destin, est orné d’une en-tête de style Art Nouveau signée par Jacques Pohier.

Figure incontournable de l’histoire culturelle d’Ancenis de la première moitié du 20e siècle, l’Écho d’Ancenis du 7 avril 1951 témoigna de l’affection que lui portait son village natale et dressa un touchant tableau de la fin de sa vie :

« il perdit sa chère Maman avec laquelle il vivait et à laquelle il avait consacré sa vie et ses soins d’affection. C’est à ce moment que sa retraite se fit plus complète au Bois-Jauni, où la solitude lui parut moins pesante en compagnie de ses livres, ses pinceaux et son piano. Cependant il ne cessait de s’intéresser à la vie de son pays, participait aux œuvres sociales et presque chaque semaine il était au comité d’assistance médicale gratuite dont il fut longtemps à charge (comme il a souhaité certainement) dans le cadre champêtre qu’il avait tant aimé, et parmi les fleurs qu’il avait tant soignées. »

Dans son numéro 12 de 1997, la revue de l’ARRA lui a consacré un article riche d’informations et de documents d’archives, introuvables sur internet. La vie de Jacques Pohier nous y est conté par Angria Dubart avec de nombreux détails sur ses origines, sa vie à Ancenis, et son parcours foisonnant de rencontres et de projets artistiques.

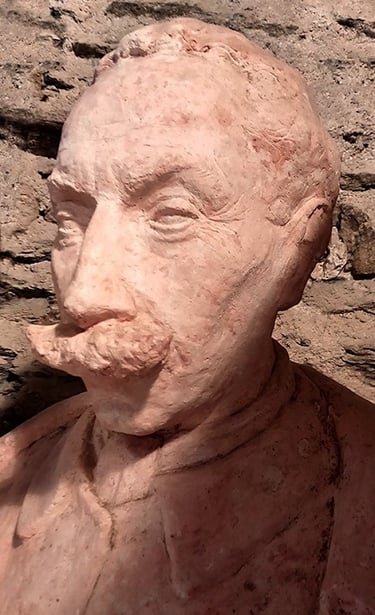

Suite à la publication de notre article, nous nous sommes entretenus avec un amateur du patrimoine ancenien qui nous fît la primeur de contempler le magnifique buste ci-dessus. Cette œuvre remarquable serait un portrait de Jacques Pohier réalisé par nulle autre qu’Hortense Tanvet. L’objet ayant rejoint cette collection privée depuis peu, nous attendons la confirmation, après expertise, de ce qui semble être cousu de fil blanc.

Nous savons par Martine Fromy qu’Hortense faisait volontiers les portraits de ses proches, et nous ne doutons pas que Jacques Pohier en fut un. Ils avaient en commun l’Art et l’amour de la Bretagne pour qui ils ont tant œuvré. De plus, le village de La Doisneau, proche de Mésanger, où vivait Hortense, est distant de six kilomètres du Bois-Jauni, là où Jacques vivait sa retraite en solitaire. Difficile d’imaginer qu’Hortense n’ait pas rendu visite à ce vieil ami probablement rencontré au début du siècle à Nantes, et pourquoi pas en compagnie de Léon Séché...

Tapissier-décorateur basé à Nantes, rue de la Ville-en-Pierre, il aurait restauré le rideau du Théâtre Graslin, en son temps ( aux alentours des années 50 ou 60).

Léon Séché, bien avant lui, fut critique pour la rubrique théâtre du Phare de la Loire, et dans son propre journal La Lorgnette, au début du 20e siècle, à Nantes.

On est raccord !

Eugène Guillevic

homonyme mais pas anonyme !

Eugène Guillevic avec mon père, son neveu et filleul, dans une rue d'Ancenis, au début des années 1950.

À ne pas confondre avec :

Eugène Guillevic

Un des poètes français les plus connus de la seconde moitié du 20e siècle.

Cette croix de fer forgé ouvrant ses bras comme une rose des vents céleste n’est pas là que pour faire joli. À chacune de mes visites au cimetière d’Ancenis, cette croix qui est pratiquement en face de la tombe de mes grands-parents, m’attire par sa beauté graphique.

D’un style néo-gothique, avec ses feuilles de vignes aux quatre coins du croisement de ses bras ajourés, elle semble une girouette ancienne, guettant le souffle du monde. Aussi, tout au long de mon enquête, cette croix était toujours présente, orientant, guidant, montrant la voie. Elle est d‘ailleurs positionnée sur la même ligne que les sépultures des Thoinet de la Turmelière, de Léon Séché et des Denecheau.

Comme la suite de mon récit arrivait aux témoignages de concitoyens anonymes, il était intéressant de les mettre sous le patronage de Félix Mitry, l'illustre Ancenien, à qui cette croix est dédiée. En sa qualité de Docteur en ophtalmologie, Chevalier de la légion d’honneur, il nous rappelle que la clarté du regard est importante pour bien s’orienter, au sens propre comme au figuré.

Notons qu’il était le frère de Ferdinand Mitry, notaire, propriétaire de l’Hôtel Mitry, aujourd’hui chambre d’hôte, Passage Mitry à Ancenis. Cet hôtel accueillait, dans les années 80, la bibliothèque municipale.

Retour à la littérature...

Détail de la page de garde de la thèse de doctorat de Félix Mitry portant sur le le ptosis congénital, une dysfonction du muscle releveur de la paupière supérieure.

En constatant que la lettre i de Félix a été remplacé par le chiffre 1, on se demande si la personne chargée de dactylographier ce document ne souffrait pas de cette pathologie.

Une bien mystérieuse croix ?

MERDRE !

Aurait crié le Père Ubu ...

La série noire continue !

Comme un écho à notre récente aventure autour de la tombe de Léon Séché, c'est au tour de la sépulture d'Alfred Jarry de se voir au centre d'une histoire ubuesque !

Lire l'inrtégralité de l'article sur Ouest-France.fr