Mémoire et transmission

Simon Lalu

12/24/2024

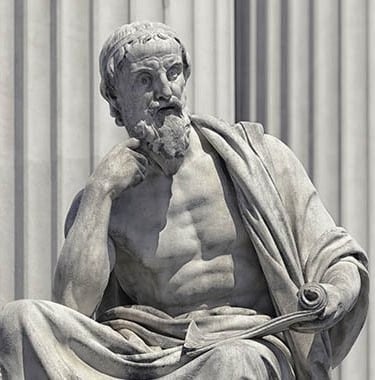

Les neuf Muses, filles de Zeus et Mnémosyne (déesse de la mémoire)

Sarcophage en marbre, IIème siècle après J.C, dit sarcophage des muses, découvert Via Ostiensi, Rome

Mémoire et transmission

"Les ancêtres sont extrêmement importants chez les Africains. Ils sont constamment connectés à eux et ils sont invités à se joindre à tous les évènements. Naissances, funérailles, mariages, tout événement communautaire inclut les ancêtres.

Chaque famille a un membre de la famille, un homme ou femme plus âgé, qui connaît les noms des ancêtres et leurs histoires."

FamilySearch

01/03/ 2014

Tout d'abord, permettez-moi de vous embêter avec quelques chiffres.

Il est toujours éclairant, car déstabilisant, de jouer avec les ordres de grandeurs. Essayons. Considérons tout d'abord qu'une génération dure 30 ans. À l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes en 2024. Remontons d'une génération et nous sommes en 1994. Internet n'existe pas pour le grand public et la première exoplanète n'a pas encore été découverte. Bondissons à nouveau de trois générations en arrière. En 1934, pour l'immense majorité de la population française, l'eau courante, les voitures, le téléphone et l'électricité sont complètement absents de leur quotidien. Ma grand-mère, née en 1923, a alors 11 ans. Morte à 98 ans, elle aura, à elle seule, couverte un peu plus de trois générations. Remontons 20 générations en arrière (moins de sept fois la vie de ma grand-mère) et nous côtoyons tout bonnement Jeanne d'Arc, alors âgée de 12 ans en 1424. En seulement 20 générations ! Nous avons du mal à concevoir de tels écarts. Faute de ne plus côtoyer les hauteurs, nous sommes rapidement pris de vertige.

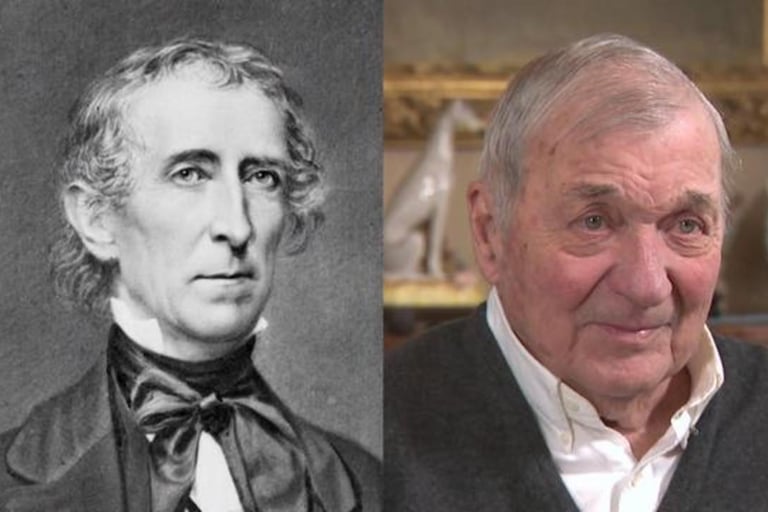

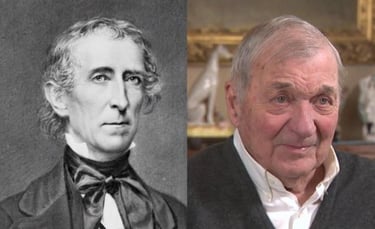

Vertige que nous offre par ailleurs ce fait divers. En 2024, Harrison Ruffin et Lyon Jr. Tyler, deux frères agés de 96 ans et 91 ans, revendiquent être les petits-fils du dixième président des États-Unis, John Tyler né en 1790 ! Harrison s'explique : « Mon père avait 75 ans quand je suis né, et son père avait 63 ans quand lui-même a vu le jour. ». Il y a 143 ans d'écart entre sa naissance et celle de son grand-père (1790-1933), c'est un record. Je ne sais pas quand est né votre grand-père, mais le sien est né vingt ans avant Alfred de Musset, en pleine révolution française, et il le raconte à qui veut bien l'entendre (le comprendre) en 2024. Si vous vous demandez quel est le record inverse, il est détenu par un Anglais devenu grand-père à l'âge de 29 ans (en moins d'une génération donc...).

Dans cette histoire, il faut admettre que le grand-père n'a jamais eu l'occasion de prendre ses petits-fils sur ses genoux, car il est mort 60 ans avant leur naissance. Cela dit, nous pouvons tout à fait imaginer un homme âgé de 100 ans aujourd'hui, né en 1924, qui a été bercé nourrisson par une femme qui avait elle-même 100 ans à l'époque (née en 1825). Il est donc possible, en 2024, de converser avec un homme qui a directement côtoyer une femme ayant vécu sous la Monarchie et qui a pu croisée Victor Hugo jeune homme. Potentiellement...

Notons enfin ceci : En 2023, la France compte 30 000 centenaires (dont seulement 4 300 hommes, à peine 14 %). C'est 30 fois plus qu'en 1970. On en prévoit 76 000 pour 2040.

Pourquoi tous ces chiffres ? Pour donner un décor à ce qui va suivre.

Tout commence par une anecdote personnelle. À l'âge de 19 ans, je suis partis en voyage avec un ami, en autostop. Durant près de six mois, nous avons arpenter les routes d'Europe de l'Est. C'était avant qu'Internet et les téléphones portables ne soient répandus, une époque bénie pour les voyageurs. Nous sommes revenus avec des souvenirs plein la tête : des aventures mémorables, des paysages incroyables et des rencontres invraisemblables. Mais quand, des années plus tard, nous nous sommes remémorés nos pérégrinations, il s'est avéré que sur certains détails (et non des moindres), nous n'avions plus du tout les mêmes souvenirs. Cela m'a fortement interpellé, surtout que nous avons pu comparer nos différents récits avec les notes de nos carnets de voyage respectifs. Des anecdotes étaient complètement oubliées par l'un, transformées et recomposées par l'autre. Etc.

Il faut se rendre à l'évidence, notre mémoire nous joue des tours et il est impossible de lui faire entièrement confiance. Hérodote, « Le père de l'Histoire », en avait sûrement conscience quand il intitula son fameux livre : Historíai, qui signifie en réalité « L'enquête ».

De nombreuses expériences sociologiques, reproduites et déclinées, illustrent cette idée. Par exemple, on convoque dans une salle de cinéma un groupe d'individus afin d'assister à la projection d'un film. On les prévient qu'ils seront interrogés un mois plus tard sur leurs souvenirs de cette séance. Lors de cette interrogation, on leur demande si le comportement agité de la fillette présente dans la salle à perturbé leur compréhension du film. En réalité, il n'y avait pas de fillette ce jour-là, mais la plupart des personnes s'en sont quand même « souvenus », ajoutant parfois des détails précis quant à la petite fille pourtant imaginaire. Ce phénomène est aujourd'hui reconnu, il s'agit de l’implantation de faux souvenirs et cela peut s'avérer extrêmement problématique dans certains cas de figure (entre autres, pensons aux interrogatoires policiers utilisés lors de procédures judiciaires).

Tout cela pour en venir au point essentiel de cet article : Et dans les familles ? Comment garantir la véracité et l'exactitude des transmissions mémorielles ? Il faut en convenir, cela est impossible. On ne peut échapper à la fictionnalisation de tous ces récits familiaux, à leur réécriture et aux remaniements, même (et surtout) en ce qui concerne les souvenirs clefs et fondateurs de nos lignées.

En outre, on sait que la transmission d'une information sera inévitablement altérée par une certaine interprétation de son auditorat (la même anecdote racontée par une mère a ses deux fils ne sera pas transmise de la même façon par ses enfants à leurs fils (et encore légèrement différemment peut-être à leurs filles), il y aura toujours des variants qui s'amplifieront inévitablement avec le temps.

Le processus est en partie identifié. Cela commence généralement par l’exagération ou la minimisation de certains détails. Selon l'émotion investit par son orateur ou celle ressentit par le récepteur, l'anecdote va prendre une certaine direction. Direction qui sera automatiquement (naturellement) intégrée par l'ancien destinataire et orientera l'histoire en ce sens quand il la répètera à son tour. En conséquence, peu à peu, le souvenir rapporté prend une tournure particulière, en fonction d'éléments mis en valeurs ou négligés, jusqu'à s'éloigner drastiquement du récit originel.

Par ailleurs, j'ai remarqué un fait curieux, les parents d'aujourd'hui ne cessent de dire à leurs enfants que la vie était plus difficile de leur temps. Ils leur rappellent qu'eux « recevaient des baffes », que leurs parents étaient « beaucoup plus autoritaires » etc. tout en leur rappelant que « C'était quand même mieux avant, on vivait au grand air et il y avait moins de stress. » À les entendre, ils étaient à la fois plus libre et plus encadrés. Et pourquoi pas après tout ? Cela démontre en tout cas qu'il est possible, et peut-être normal, d'avoir des souvenirs contradictoires (en apparence seulement ?).

Les émotions véhiculent des modifications qui altèrent la transmission donc, mais les émotions disent aussi le vrai. Elles le crient et dissimulent ces cris partout où la raison ne veut pas les entendre. Pensons à la phrase de Cocteau : « Un mythe est un mensonge qui dit la vérité. ». Et si les anciens, en connaissance de ces phénomènes d'altération, avaient délibérément choisis de diffuser les savoirs à transmettre en les incluant dans un cadre Autre, un contexte totalement différent, merveilleux, peuplé de dieux, un monde où les lois naturelles diffèrent fondamentalement du monde commun, afin de les préserver et de ne pas transformer leur essence à coup de petites modifications contextuelles, les modifications contextuelles étant alors d’emblée extrêmes ? C'est une tentative toute aussi périlleuse qu'une autre. Les catholiques, par exemple, inscrivent leur tradition dans l'histoire. Pour eux, Jésus est venu réformer le monde il y a 2000 ans, c'est une religion temporelle. Pour préserver et transmettre la tradition, c'est-à-dire minimiser au possible ses altérations, ils ne doivent accepter aucunes modifications contextuelles, la plus petite soit elle. Nous faisons ici face à une aporie. Pour maintenir la tradition, il faut qu'elle échappe au mouvement, mais hors du mouvement, elle nous échappe à nous. Quel système choisir ? Permettre des mises à jour du message (et accepter les modifications de l'original) ou le maintenir parfaitement intact (au risque d'en perdre le sens avec le temps) ? Cocteau disait aussi « Le vice commence au choix. »

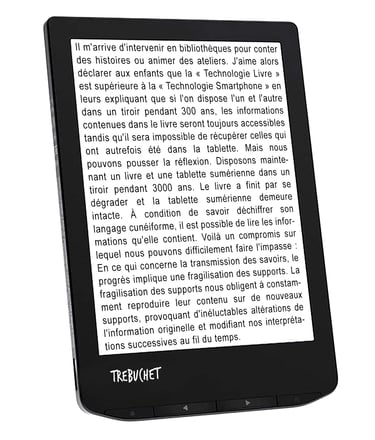

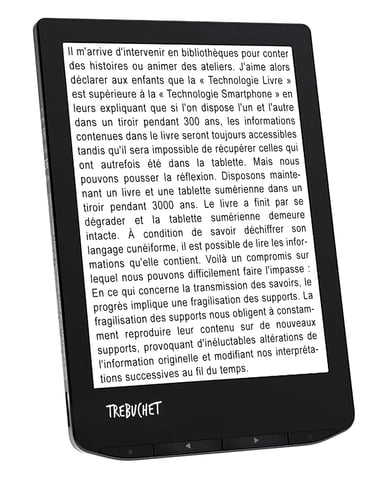

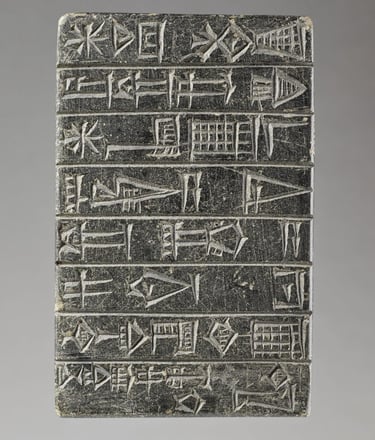

Il m'arrive d'intervenir en bibliothèques pour conter des histoires ou animer des ateliers. J'aime alors déclarer aux enfants que la « Technologie Livre » est supérieure à la « Technologie Smartphone » en leurs expliquant que si l'on dispose l'un et l'autre dans un tiroir pendant 300 ans, les informations contenues dans le livre seront toujours accessibles tandis qu'il sera impossible de récupérer celles qui ont autrefois été dans la tablette. Mais nous pouvons pousser la réflexion. Disposons maintenant un livre et une tablette sumérienne dans un tiroir pendant 3000 ans. Le livre a finit par se dégrader et la tablette sumérienne demeure intacte. À condition de savoir déchiffrer son langage cunéiforme, il est possible de lire les informations qu'elle contient. Voilà un compromis sur lequel nous pouvons difficilement faire l'impasse : En ce qui concerne la transmission des savoirs, le progrès implique une fragilisation des supports. La fragilisation des supports nous obligent à constamment reproduire leur contenu sur de nouveaux supports, provoquant d'inéluctables altérations de l'information originelle et modifiant nos interprétations successives au fil du temps.

Nous savons aujourd'hui que les celtes connaissaient l'écriture mais qu'ils s'en sont méfié et on donné primauté à l'oralité en matière de transmission des savoirs. Pour eux, certaines notions demeuraient trop délicates à retranscrire. Sur ce point, ils n'ont pas voulu déléguer ou faire appel à un sous-traitant en quelque sorte. Peuple chantant, ils avaient conscience que leur incroyable mémoire allait s'altérer s'ils adoptaient l'écriture, et peut-être aussi la préscience que de fixer un savoir le condamne bien souvent à la désuétude, pire, à devenir une pollution de l'esprit.

Je m'égare, mais c'est le propre de ce type d'article, que je conçois en réalité comme une conversation, avec ses envolées, ses circonvolutions et ses impasses. Je voudrais en revenir aux familles, mais avant cela, il me faut évoquer les aborigènes.

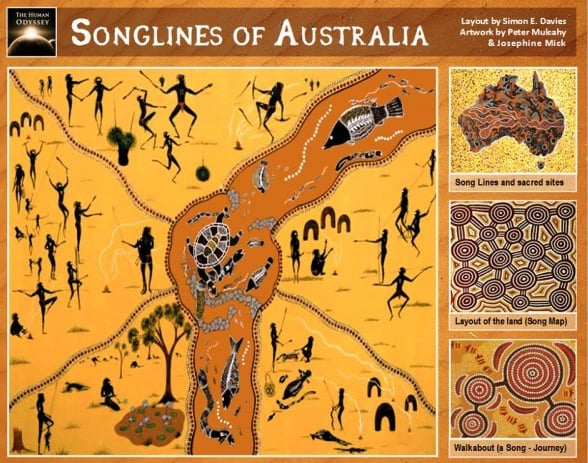

Après avoir enregistré un très grand nombre de mythes aborigènes dans leurs langues d'origine, Robert Dixon, un linguiste australien, a remarqué que certaines descriptions de paysages correspondaient à des découvertes scientifiques liés à ses même territoires. Ainsi, des mythes évoquent une période ou de nombreuses éruptions volcaniques modifièrent les écosystèmes, d'autres rappellent que tel endroit étaient alors émergés, ou au contraire asséchés... autant de réalités qui font aujourd'hui consensus chez les géologues et dont certaines datent de 10 000 ans. Les aborigènes ont donc réussi à transmettre des informations sur une durée d'au moins 10 000 ans ! Dans leur culture, les chants ont une place prépondérante, ils servent littéralement d'outils pour se déplacer (les songlines, piste de rêves ou ligne de chants) dans l'espace mais aussi dans le temps. Les mythes aborigènes enseignent aux peuples à ne pas se concentrer sur l'homme, mais plutôt sur les territoires, qui ont vu passer leurs ancêtres et verront leurs passer enfants après eux. La place de chacun s'inscrit dans une lignée familiale et plus encore, dans l'interconnexion avec toutes les manifestations de leur environnement, la nature..

Dans les années 1970, en Occident, la psychologue Anne Ancelin Schützenberger développe des thèses similaires, dites « transgénérationnelles », dans un livre surprenant, Aïe, mes aïeux ! Elle invente la notion de psychogénéalogie (Alexandro Jodorowsky l'ayant sans doute précédé). En résumé, les traumatismes qui ont put affecter nos ascendants peuvent se répercuter et se manifester dans nos propres existences. La sagesse populaire ne dit pas autre chose dans l'expression « traîner des casseroles ». Certaines de nos réactions sont donc conditionnées par des expériences vécues par nos ancêtres. Ainsi, nous ne nous appartenons pas tout à fait entièrement. Par exemple, une aversion inexplicable pour telle ou telle chose peut trouver sa raison d'être dans un fait marquant subit par un aïeul et qu'il nous aura transmise. Les recherches en épigénétiques viennent depuis quelques années confirmer, dans certaines limites, ce point de vue. Contrairement à un consensus longtemps inébranlable parmi les chercheurs concernés, l'hérédité peut bel et bien transmettre des caractères acquis. Si les mécanismes à l'œuvre restent en partie encore mystérieux, une tendance semble s'imposer : la transmission de ces « casseroles » se fait par le secret et plus manifestement encore, par le tabou. Pour le dire simplement, les non-dits facilitent la répétition de certains schémas équivoques au sein des familles. C'est d'ailleurs pourquoi il est parfois si difficile de se libérer de certaines angoisses ou de guérir de pathologies récurrentes. C'est qu'elles ne sont pas vraiment « les nôtres », ce n'est donc pas à nous « tout seul » d'aller mieux. Il arrive par exemple qu'un problème de santé récidive tant qu'un tabou ne soit pas levé à l'intérieur d'une famille. D'où l'importance de la communication ! Entre membres d'une même famille, mais aussi d'un même clan, d'une même société Etc. Les informations doivent également circuler d'une génération à l'autre. Quand ce procédé naturel est contrarié, l'information essaye de se faire entendre par des voies détournées, dans un vacarme et des souffrances inutiles. Alors communiquons. Ecoutons-nous. Devant l'oubli et l'altération inévitable de nos mémoires, il est possible de mettre en place des garde-fous. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Si vous habitez une petite commune, vous pouvez prendre exemple sur le projet ci-dessous :

Il m'a suffit d'aller à la rencontre des habitants de Lanvéoc, en Finistère, et d'enregistrer leurs souvenir pour archiver un certain nombre de mémoires de la commune, minimisant ainsi les déformations et réécritures à venir. Vous pouvez également vous-même retranscrire votre vie ou celle de vos proches, sous quelque forme que ce soit et bien évidemment faire appel à un professionnel :

En guise de conclusion, je voudrais partager une histoire tirée d'un article de Julien Bonhomme, TRANSMISSION ET TRADITION INITIATIQUES EN AFRIQUE CENTRALE.

"Dans un livre consacré à l’anthropologie de la mémoire dans les sociétés dites orales, Carlo Severi cite un fascinant récit de la tradition hassidique. L’histoire raconte l’oubli d’une prière. Un homme pieux se rendait chaque jour dans la forêt pour honorer Dieu par une prière. Ses fils et petits-fils ont continué la tradition familiale, mais en ont progressivement oublié le lieu et les paroles. Si bien que l’arrière-petit-fils, narrateur supposé de l’histoire, n’en sait plus rien. Mais il termine ironiquement son récit en affirmant que sa façon personnelle d’honorer Dieu consiste justement à raconter l’histoire de l’oubli de la prière au fil des générations. La tradition passe donc par l’histoire de sa transmission, plutôt que par la fidélité à un contenu de toute façon rapidement tombé dans l’oubli. La tradition repose ainsi sur une mise en abyme : la tradition se constitue à travers une histoire racontant la transmission d’une tradition."

Anne Ancelin Schutzenberger

Alejandro Jodorowsky

Simon Lalu

Toute reproduction totale ou partielle de ce texte doit faire mention de la source et de l’auteur, merci !