Lanterne magique et chambre obscure

Le cinéma, enfant de l'alchimie

Simon Lalu

10/2/2023

LANTERNE MAGIQUE

ET CHAMBRE OBSCURE

Le cinéma, enfant de l'alchimie

Tous voyeurs aveugles.

Tous exhibitionnistes pudiques.

Nous ne pouvons concevoir le monde que par le biais de nos cinq sens. J'irai même jusqu'à convoquer ici un « sixième sens ». Même si cette notion n'a pas de fondement scientifique, je l'utilise pour évoquer nos « pensées ». En effet, si vous étiez privé instantanément de vos cinq sens, ne vous resterait-il pas vos pensées pour appréhender la réalité, ou du moins pour continuer à produire une certaine forme d'abstraction persistante ?

Pour partager nos expériences sensorielles respectives, nous avons développé des pratiques artistiques, et dans notre amour des classifications, nous les avons listées. Architecture, sculpture, arts visuels (peinture, dessin, etc.), musique, littérature (poésie ou dramaturgie), arts de la scène (théâtre, danse...) constituent les six premiers. Quant au septième art, le cinéma, il peut être considéré comme une combinaison des six autres, une hybridation même.

Le cinéma nous offre un moyen d'expurger nos passions. Avec lui, en tant que spectateur, nous pouvons sans crainte assouvir notre insatiable curiosité et combler les manques de notre attirance vers le danger, la mort et les tabous. Nous absorbons les remakes de nos démons intérieurs car nous ne pouvons les supporter en nous que sous forme de spectres. En ce qui concerne le réalisateur, c’est l’appel du marionnettiste à sa créature. C’est Dieu qui rappelle à l’homme de se souvenir de lui.

Mais comment en est-on arrivé à inventer le cinéma ? Nous connaissons le nom de ses créateurs, « Lumière ».

Et pour bien comprendre, il s’agit de faire un petit tour en arrière. Et tant qu’on y est, commençons par les origines :

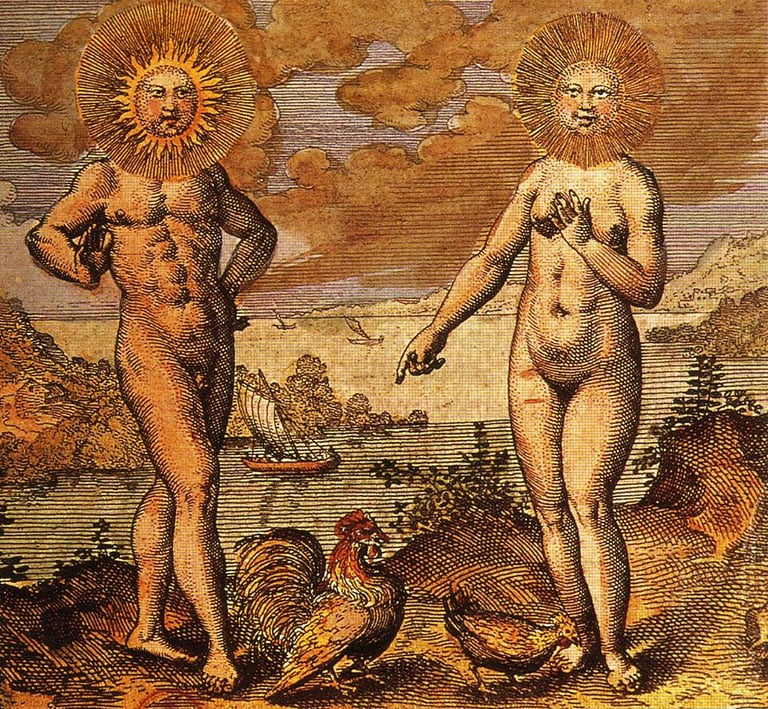

Aux temps primitifs, les hommes vénéraient le Soleil, Astre Dieu, seul capable de fournir à la terre son indispensable lumière. Jusqu’au jour où un titan, Prométhée, décida de donner le feu aux hommes. C’était un matin, les hommes comprirent qu’ils pouvaient désormais se réchauffer. Puis vint l’après-midi et ils purent cuir leur nourriture. Mais ce n’est que la nuit tombée qu’ils découvrirent par mégarde qu’ils étaient aussi capables d’éclairer. Un incroyable sentiment de puissance illégitime s’empara alors de l’homme car il pouvait donner vie aux choses grâce à la lumière, animant tout ce qui est possible sur n’importe quelle surface. C’est alors que le Grand Tabou s’installa… (Avons-nous encore besoin de Dieu ? Qui sommes-nous réellement ?...)

« La lumière se décompose à travers un prisme. Et qu’attendons nous ? Elle est capturable !

Mais nous sommes Dieu ! »

Un chef opérateur anonyme

Un film n’existe pas sur un écran, il naît et meurt dans les yeux du spectateur. Tout comme les couleurs qui n’existent pas en soi. C’est la lumière qui les révèle. La lumière donne vie et conscience de vie. Prenons un mur blanc filmé avec une vieille caméra analogique, appuyons sur pause et observons ce plan fixe. Maintenant, réessayons en laissant le plan se dérouler. L’image n’est pas la même. D’où provient ce mouvement, ce volume, cette vie qui apparaît dans le second plan, pourtant statique ? De la lumière ? Mais elle est invisible ! Tout comme le temps, on n’en distingue que ses effets. Aurions nous créé un art permettant de manipuler l’espace et le temps ?

On ne fabrique du vrai qu’avec du faux, seule matière abordable aux vues de nos limitations sensorielles.

« - Ce sont ses mains...

(De l’autre côté de la toile)

- Mais non, c’est un renard ! »

Cinématographie : écrire avec du mouvement

La lumière c’est le savoir (Quelle lumière !) mais elle éblouit hors des cavernes (demandez à Platon). D'ailleurs, tous les devins sont aveugles (trop de vérité, trop de réalité ?).

Photographie : écrire avec des photons (avec de la lumière)

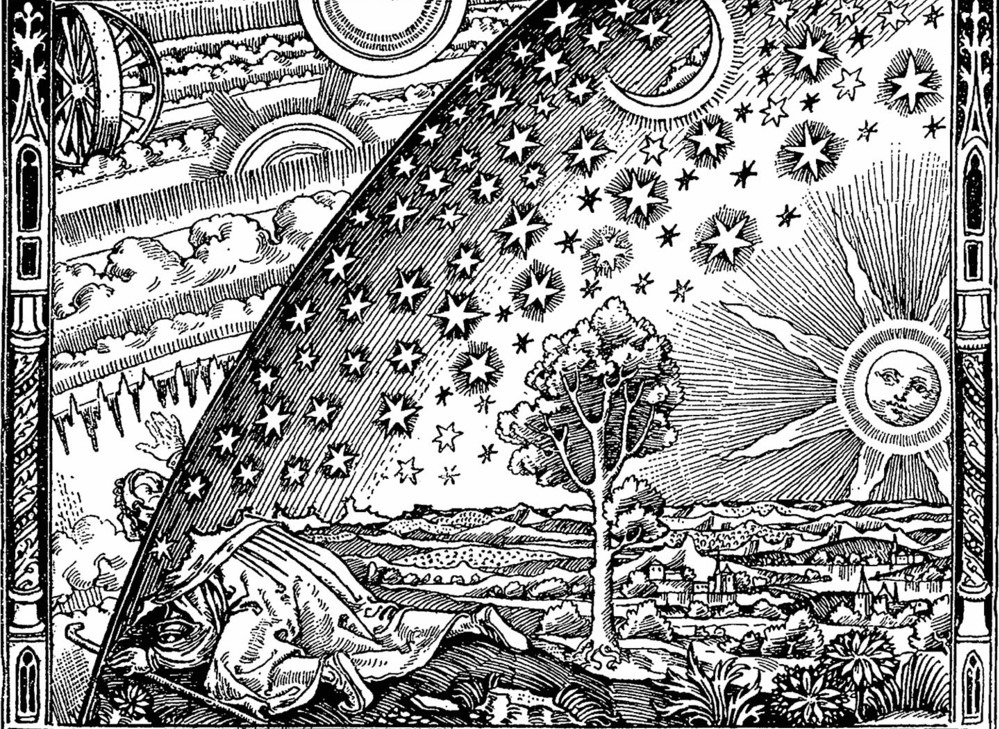

Vouloir voir, vouloir savoir, vouloir voir derrière. Outre le jeu des ombres chinoises, nés avec les rituels de crémation des morts asiatiques, c’est aussi le principe d’une autre tradition ancestrale, née du Grand Tabou, l’Alchimie.

Dans les théâtres d’ombres chinoises, la forme émerge de toute la lumière que l’on ôte d'une surface. On prélève, on découpe une forme et on retire le reste. La lumière envahit tout ce qui n’est pas cette forme, son absence la détermine. Tout comme les notes de musiques qui s’harmonisent grâce aux silences qui les séparent, le cinéma s’exprime aussi par ce qui ne se voit pas, avec l’emploi de la lumière dans son principe technique et celui de l’ellipse dans la mise en forme de son propos (ellipse tant de l’absence entre deux plans que dans tous les non-dits de la diégèse, ce qu’il y a entre les lignes et autour d’elles). Ainsi, ce qu’on ne voit pas peut dire beaucoup. “Le cinéma, très tôt, a prouvé qu'il valait mieux cacher que montrer.” rappelle Jacques Audiard. Le réalisateur de Un prophète a-t-il conscience, quand il dit ça, de la filiation directe entre alchimie et cinéma ? En effet, la démarche de l'alchimiste consiste souvent à aller chercher les principes « cachés » ou « occultés » de la nature afin d'en révéler ses secrets. Et nous allons voir que certaines de leurs expériences et réflexions sont à l'origine de l'invention de la photographie, et avec elle du cinéma.

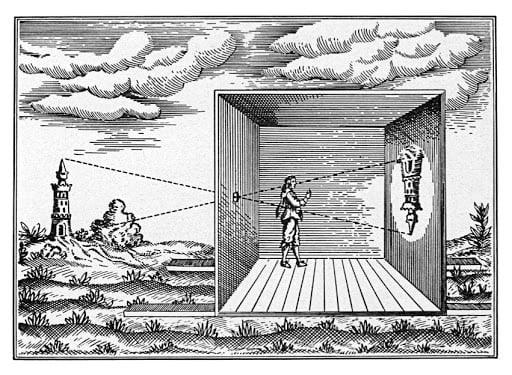

Une anecdote à ce propos, Giambattista della Porta (1535-1615), invite un jour des visiteurs à se rendre chez lui afin de découvrir sa camera obscura. Effrayés et pris de panique en voyant sur un mur l'image de petits personnages se déplaçant la tête en bas, les invités se précipitent hors de la pièce (il s'agit en réalité d'acteurs jouant dans la salle voisine). Le principe de la chambre noire est pourtant connu depuis Aristote. Si l'effet peut sembler spectaculaire, son fonctionnement est simple. Quand la lumière pénètre par un trou minuscule dans une boîte ou une pièce obscure, une image inversée et renversée de l'extérieur est projetée sur la paroi opposée. Ce procédé est l'ancêtre direct de la photographie (argentique), la fixation de l'image en moins, mais nous y reviendrons. Ironie de l'histoire, Della Porta fut accusé de sorcellerie et eut des ennuis avec l'inquisition, alors même qu'il préfigurait la démarche scientifique de Galilée en voulant expliquer rationnellement ce que l'on attribuait alors trop naïvement à la magie. Fidèle à la pensée de Saint Augustin, il distinguait « la magie superstitieuse, qui recourt à l'intervention des esprits immondes ou démoniaques, de la magie naturelle, qui agit par des causes naturelles et dont les opérations ne paraissent merveilleuses seulement parce que le procédé demeure caché."

Tous les alchimistes connaissent la formule, conceptualisée par Raymond Lulle au 13éme siècle, dite « Ars Magna » : A savoir : « Séparer, Purifier, Réunir ». Dans leurs laboratoires, ils ont multiplié les expérimentations en filtrant minéraux, gaz et jusqu'à leur sang, fluide vital par excellence. En 1669, à Hambourg, un certain Hennig Brand va jusqu’à filtrer son urine (sang déjà traité par les reins). Il tombe de sa chaise quand il parvient enfin à faire briller un caillou. Il est alors persuadé d'avoir trouvé la pierre philosophale. Il a en réalité découvert ce qu'il nommera le phosphore (le porteur de lumière, à ne pas confondre avec le porteur de lumière officiel, Lucifer dont l'étymologie est latine), grâce auquel nos écrans de télévisions cathodiques ont longtemps brillés (à défaut de toujours éclairer nos lanternes).

Notons qu'à l'époque, il faut 5500 litres d'urine pour obtenir 120 grammes de phosphore (réquisition immédiate des soldats, cela va de soi). Le phosphore est alors plus cher que l'or. Ironie de l'histoire, ce sont des bombes au phosphore qui détruiront la ville d'Hambourg (lieu de sa découverte) pendant le deuxième guerre mondiale.

Revenons au procédé cinématographique. A bien y regarder, il respecte à la lettre le principe d’Ars Magna : Séparation (on échantillonne en images, 24 par seconde), Purification (on ôte certaines images, on traite les autres), Réunion (on rassemble en un certain ordre, c'est le montage). Le cinéma applique donc le procédé alchimique de Raymond Lulle, Ars Magna ! Notons que cette idée a déjà été esquissée par un certain... Jim Morrison, alors étudiant en école de cinéma. Si l'érudition de ce jeune prodige n'est pas l'aspect le plus connu du personnage, on en trouve la confirmation dans sa décision de nommer son groupe de rock « The doors », en référence au livre d'Aldous Huxley « Les portes de la perception », lui-même inspiré d'une citation du poète mystique William Blake : « Si les portes de la perception étaient nettoyées, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est, infinie ».

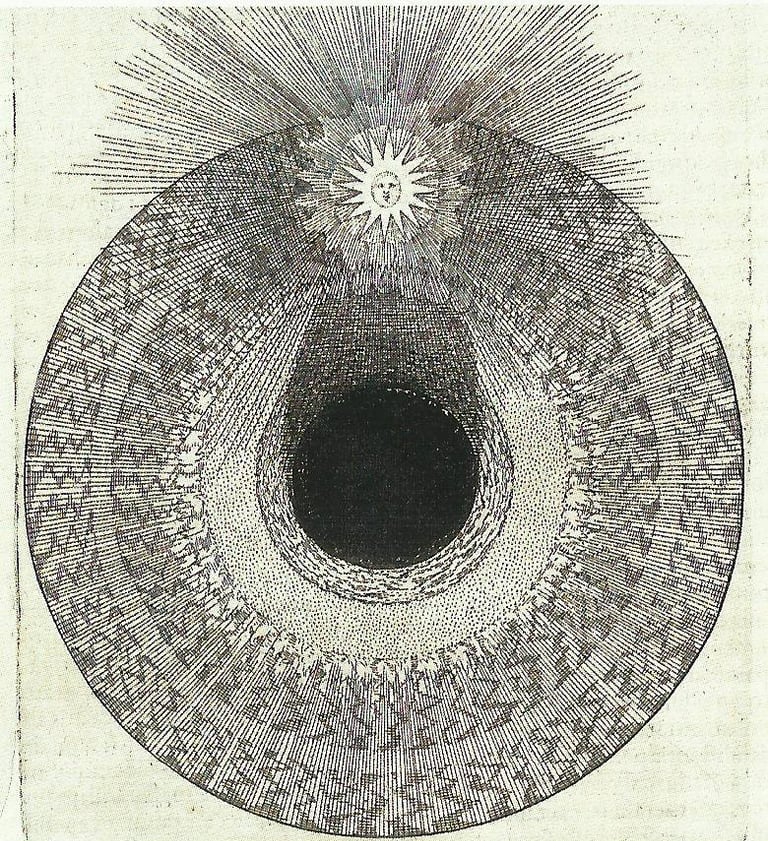

« Connais-toi toi-même tu connaîtras l’univers. » L’homme s’observe, se cherche en se représentant sans cesse. Il a inventé une machine qui est un œil. Grâce à elle, il filtre la lumière, la sculpte et la modèle. Comme si c’était son naturel dessein de remplacer Dieu, le voilà qui s’éclaire, acte auparavant réservé au seul soleil, et s’observe, comme un créateur observe son œuvre. Un art qui s’articule autour d’une machine qui pourrait être symbolisée par un œil et un soleil ne découle pas directement de la peinture ni même de la littérature mais bien plutôt de l'alchimie. S’il s’adonne aussi à mettre en scène la condition humaine, il ne s’arrête plus à sa représentation pure. Il prétend révéler la vie même, constituée de la même matière, de la même lumière. Microcosme de la création, le cinéma en exploite les mêmes lois. Comme notre cerveau, il procure l’illusion d’une réalité, crée un environnement et détermine la nature de ses occupants de façon à provoquer actions et réaction. Il met au monde des histoires. Et tout cela grâce à notre maîtrise de la lumière... “Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière.” nous dit Jean Cocteau.

Il est une phrase dont il faudrait avoir pris conscience avant de la lire :

« Le contraire de la réalité pour obtenir le comble de la vérité. » Goethe

Si elle fait écho à la notion alchimique qui veut que chaque « endroit » est indissociable d'un « envers », cette phrase nous rappelle également que sur la pellicule originelle, une image est d'abord « un négatif » (les endroits qui ont été impacté par la lumière sont noircis) et qu'il faut, grâce à un bain chimique, la révéler afin qu'elle devienne conforme à nos attentes, « un positif ».

Certains historiens prétendent que la photographie aurait pu voir le jour durant le moyen-âge. Le principe de la chambre noire étant connu depuis l'antiquité, il ne manquait que les principes chimiques permettant la fixation d'une image (à base de sels d'argent ou autres) sur une surface, et ceux-ci étaient à la portée des expérimentateurs de l'époque. Que cela soit exact ou non importe peu ici. En revanche, une analogie va nous permettre une dernière réflexion, qui fera office de conclusion.

On sait que les romains connaissaient la machine à vapeur. Au premier siècle de notre ère, Héron d'Alexandrie utilise ce procédé pour permettre (entre autres) aux portes d'un temple de s'ouvrir après qu'on ait allumé un feu sur l'autel qui lui est consacré. Et quand on se rappelle que la machine à vapeur est à l'origine du troisième plus grand bouleversement social de l'histoire de notre humanité après la maîtrise du feu et l'essor de l'agriculture, on se dit que ce n'est pas rien tout de même. Pourtant, cette révolution n'aura en réalité lieu qu'à partir du 18ème siècle (19ème surtout) ! Les historiens pensent que le développement de la machine à vapeur nécessitait un contexte culturel et socio-économique particulier (celui de l'époque moderne et contemporaine en Europe). Et s'il en était de même pour le cinéma ? Peut-être que nous n'utilisons qu'une infime partie de ce procédé, le réduisant à sa fonction divertissante. Par exemple, peut-être pourrait-on développer d'autres fonctions utilitaires comme des formes de thérapie, individuelle ou collective (à noter que cette idée est évoquée dans le roman d'Anthony Burgess, Orange mécanique, avec la « technique Ludovico », censée réussir à éradiquer la délinquance de la société). Bien sûr, il existe également un cinéma expérimental, poétique (pensons à Bunuel) ou politique (par exemple, le groupe Dziga Vertov, fondé par Godard qui est allé jusqu'à vouloir « abandonner la notion d'auteur » qu'il qualifiait de « complètement réactionnaire » ). Mais ces expérimentations ne représentent qu'un aspect infime de toute la production cinématographique, très largement commerciale et parfaitement soluble dans un capitalisme prônant uniquement l'aspect récréatif, quitte à encourager une certaine forme d'abrutissement.

Exploitons-nous réellement tout le potentiel du procédé cinématographique en le réduisant à un moyen de « raconter des histoires » ? A moins qu'il ne serve à nous rappeler que nous ne savons faire que cela, que notre cerveau ne sait faire que cela, se raconter des histoires, et d'en prendre enfin réellement conscience. Tout comme la pierre philosophale, le cinéma aurait-il le pouvoir de transmuter les hommes, de révéler leurs qualités subtiles ? Cacherait-il en lui-même une nature opérative, capable de nous faire passer du statut d'acteur de nos vies, à celui, plus noble et ambitieux, de Créateur ? Comme toujours, la réponse est dans la question.

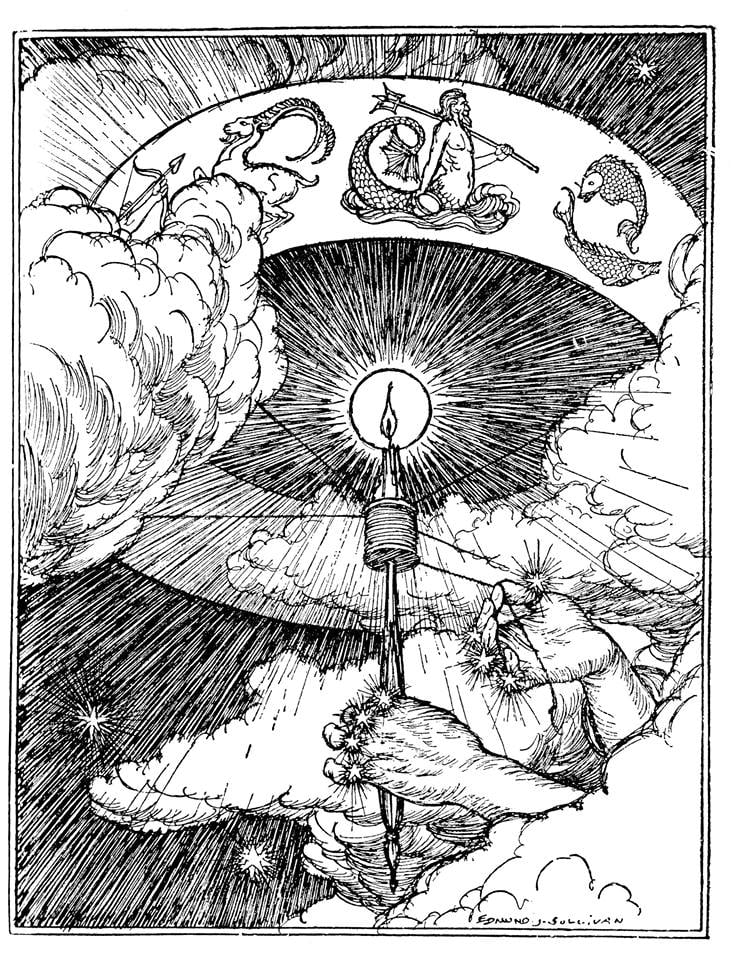

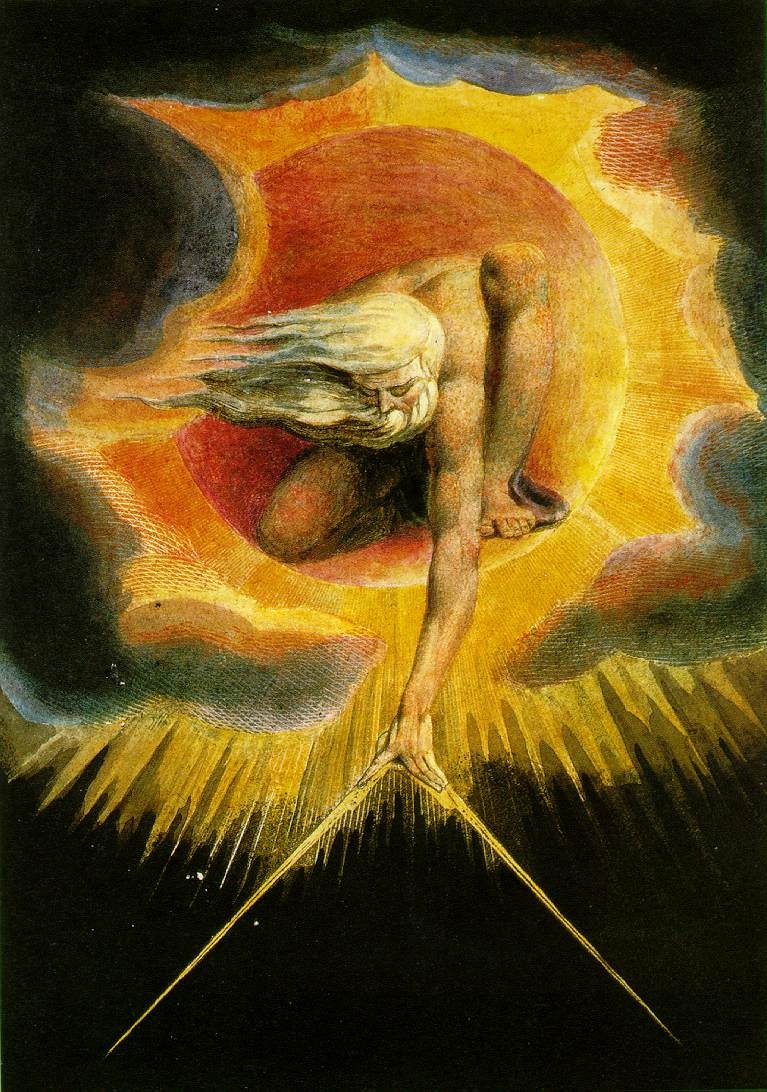

God as an Architect

Illustration de The Ancient of Days

William Blake, 1794

Simon Lalu

Toute reproduction totale ou partielle de ce texte doit faire mention de la source et de l’auteur, merci !