Chiron agonisant

Visions transhumanistes à la lumière des mythes grecs

Simon Lalu

9/11/2023

Chiron agonisant

Visions transhumanistes à la lumière

des mythes grecs

Prométhée vole le feu - 1817 - Heinrich Friedrich Füger

Pandora - 1881 - Sir Lawrence Alma-Tadema

Pandore, conçue par Zeus, est dotée d'attributs que chaque dieu lui pourvoie (voyons encore ici un clin d’œil au transhumanisme). Cela ne va pas l'empêcher (au contraire, car Hermès l'a dotée d'une curiosité excessive) d'ouvrir la jarre dont elle est munie, malgré une interdiction divine formelle, libérant sur la terre tous les maux qu'elle contenait, maladie, orgueil, vice Etc. Le mythe nous dit qu'elle referme cependant la jarre à temps et qu'il reste, tout au fond, l'espérance. Il y a ici une probable erreur d'interprétation et peut-être originellement de traduction. Disons que, exprimé de la sorte, cela constitue un raccourci sémantique. Car cela n'aura échappé à personne, l'espérance n'est pas un mal et elle est bel et bien répandue sur Terre. En réalité, ce qui est resté au fond de la jarre, c'est le principe de l'éternel retour, de la fatalité, de l'absence de sens de nos vies individuelles. Ce mal étant resté au fond de la jarre, l'espérance est permise, voilà tout.

Voilà tout ? Ce serait succomber bien rapidement au chant de sirène que constitue cette hypothèse et oublier la nature profondément fataliste des grecs anciens. Il ne faut pas confondre les Grecs antiques avec les « Grecs » des mythes qu'ils relaient. Les mythes sont à l'époque théâtralisés et après chaque représentation, les spectateurs ont coutume d'échanger et débattre à propos des notions abordées dans la pièce (c'est peut-être même le but principal de ces représentations). Ne nous méprenons pas, les Grecs antiques ne croient pas aux dieux et aux mythes qu'ils relaient. Il se considèrent comme des logiciens et se servent des mythes pour débattre de problèmes éthiques et moraux. Contrairement à tous leurs voisins, les grecs sont sortis du royaume de la croyance et abordent leur existence et la réalité froidement, scientifiquement. Ainsi, l'espérance apparaît à leurs yeux comme une notion frivole, réservée aux peuples barbares et naïfs demeurés prisonniers, eux, du monde des croyances. L'espérance peut donc être considérée comme un mal, le témoin d'une nature archaïque de l'homme, encore naïve. Si elle n'est pas un vice à proprement parler, elle présuppose une vision du monde enfantine. De plus, l'espérance constitue l'apanage de ceux qui n'ont plus rien. Le grec antique est un mélancolique, son intelligence supérieure lui a ouvert les yeux sur la place infime qu'il occupe dans le monde. Il est devenu un fataliste, à qui l'espérance semble une notion puérile et dangereuse, empêchant la compréhension du monde par la seule raison. Jean-Marie Aubert écrit : « L'espoir est avant tout le refus de désespérer. ». Or, nous l'avons vu, le Grec antique est par nature un désespéré car ce n'est qu'à ce prix qu'il peut tenter de comprendre la véritable réalité du monde.

Notons enfin que Pandore est également mentionnée comme « la première femme humaine » et voyons ici encore un écho aux promesses du transhumanisme (car nous pouvons réellement parler de « créature augmentée » à son sujet) à travers le vers d'Aragon : « La femme est l'avenir de l'homme ». Un brin d'humour ne fait jamais de mal... quoi que.

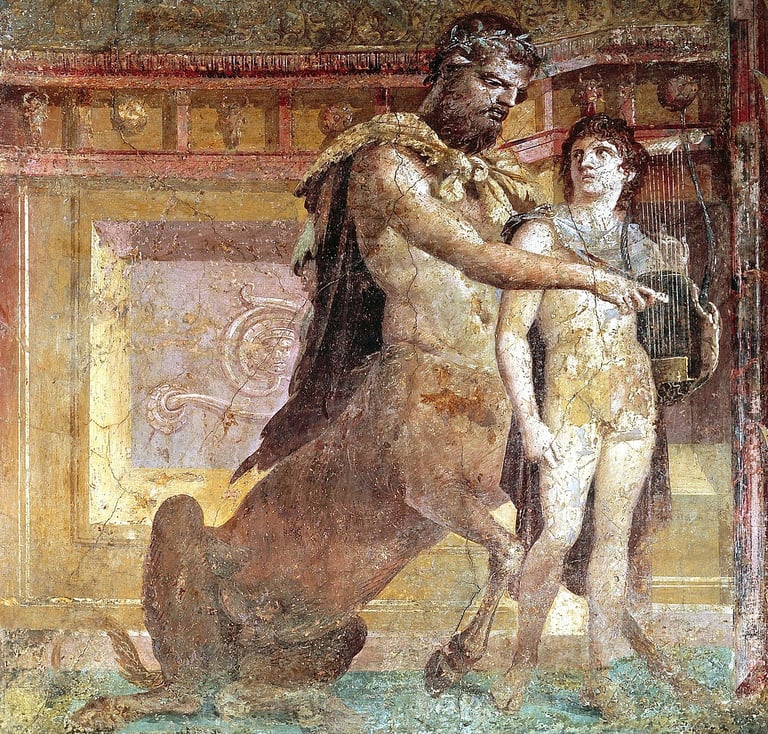

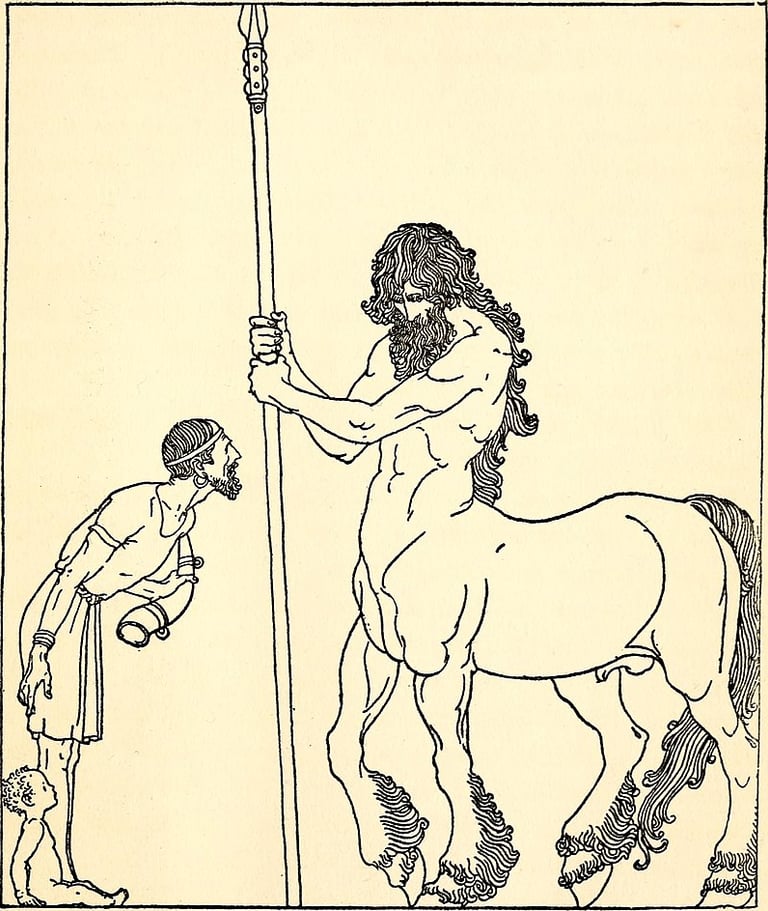

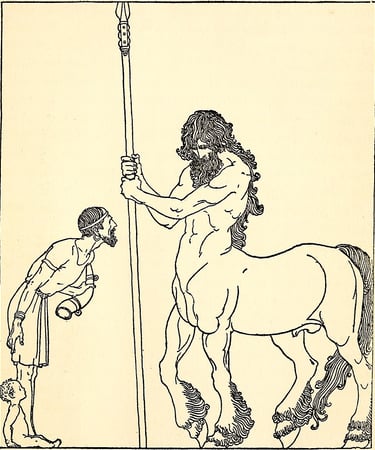

Prométhée possède un point commun avec les humains, qui constitue aussi une différence fondamentale avec les dieux, sa nature mortelle. Mais, comme nous allons le voir avec ce nouveau mythe, Prométhée va outrepasser sa condition. Chiron, le personnage principal de cet épisode mythologique, est le mentor des héros (il formera entre autres Jason, Achille et Héraclès). Connaisseur des secrets de la vie et de la mort, il est reconnu par tous comme un sage, un maître. Il est fils de Cronos mais n'est pas considéré comme un dieu même s'il est lui-même immortel. Chiron est un centaure mais il n'appartient pourtant pas à la race des centaures, plus tardive. Ceux-ci descendent pour leur part de Centauros et sont, contrairement à Chiron, rustres et mortels. Il va d'ailleurs choisir le camp d'Héraclès lors de la Centauromachie, la grande guerre qui opposera les centaures aux héros grecs. Lors de la bataille, Chiron est malencontreusement atteint par une flèche décochée par Héraclès, au grand regret de ce dernier. Et pour cause, malgré les onguents qu'il applique sur sa plaie, elle est inguérissable car Héraclès a au préalable trempé la pointe de ses flèches dans le sang de l'Hydre de Lerne, créature qu'il a abattue récemment. Le venin de l'Hydre constitue un poison fatal et Chiron souffre le martyr. Il se tord de douleur, convulse, c'est Chiron agonisant. Seulement, Chiron est immortel et l'agonie ne prendra jamais fin. La situation est intolérable, il implore les dieux de lui retirer son immortalité afin de pouvoir en finir avec cette souffrance insoutenable. Et c'est Prométhée qui va venir le délivrer. Le titan rebelle propose simplement à Chiron d'échanger son immortalité contre sa propre mortalité. Chiron accepte et expire enfin. Prométhée, quant à lui, est devenu immortel.

Observons maintenant les promesses du transhumanisme à la lumière de ces mythes. Vivre éternellement, d'accord mais à quel prix, dans quel état, dans quelles conditions ? Pour que Prométhée devienne immortel, il faut que Chiron meure. Or, Chiron incarne la science et la connaissance, mais alliées à la sagesse, c'est-à-dire celui qui garde le contact avec la terre, qui exprime et revendique son animalité. Sa science ne consiste pas à dissiper les mystères comme la science d'aujourd'hui le propose. Au contraire, Chiron désire faire corps avec le mystère. Eclairer l'obscurité pour voir ce qu'elle recèle est une idée humaine moderne et plutôt absurde. Pourquoi représenter la « vérité » par la notion de « lumière » ? Il faut accepter le rôle de l'ombre. Comme disait Nietzsche : « Il en est de l’homme comme de l’arbre. Plus il veut s’élever vers les hauteurs et la clarté, plus profondément aussi ses racines s’enfoncent dans la terre, dans les ténèbres et l’abîme. »

Même les dieux peinent parfois à supporter l'immortalité et ses implications. L'humain, cet être torturé que la peur de la mort conditionne en premier lieu, sera-t-il encore un « humain » quand il sera délivré de la certitude de sa finitude ? Ecoutons à ce propos la réponse que Silène fait à Midas quand celui-ci lui demande quelle est la chose que l'homme doit préférer et estimer au dessus de tout : « Race éphémère et misérable, enfant du hasard et de la peine, pourquoi me forces-tu à te révéler ce qu'il vaudrait mieux pour toi ne pas connaître ? Ce que tu dois préférer à tout, c'est pour toi impossible : C'est de ne pas être né, de ne pas être, d'être néant. Mais après cela, ce que tu peux désirer de mieux, c'est de mourir bientôt. ». Une mort imminente serait donc préférable à l'immortalité ? Épictète va dans le même sens quand il dit : « Si un homme parfait savait d'avance ce qui doit lui arriver, il aiderait encore la nature pour devenir malade ou paralysé, ou pour mourir ». Tiens, tiens...

Pélée confie son fils Achille à Chiron – 1921 - Willy Pogany

Depuis quelques années, la quête de l'immortalité refait surface dans la conscience collective. Etonnamment, ce concept religieux et mythologique est aujourd'hui envisagé d'un point de vue scientifique. Les avancées technologiques remettent en cause des lois biologiques que l'on pensait jusqu'alors immuables. Ce nouveau mouvement culturel et intellectuel, que l'on nomme « Transhumanisme », travaille à « augmenter » l'humain et notamment sa longévité, promettant même d'atteindre l'immortalité à travers la voix de ses chantres les plus radicaux.

Le sujet est épineux, mais comme toujours lorsque l'on aborde ce genre de problème moral, les mythes grecs peuvent nous venir en aide, à commencer par celui d'Epiméthée, « celui qui réfléchit après coup ». Ce titan de la deuxième génération a été chargé par Zeus de distribuer leur attributs aux animaux en veillant à une juste répartition, seul garant d'un équilibre global entre les êtres vivants. Epiméthée s'exécute. Celui-ci aura des ailes pour voler, celui-là aura du venin pour se défendre etc. malheureusement, quand il en arrive à l'homme, il s'aperçoit qu'il ne lui reste plus rien, il a déjà tout distribué. L'homme est donc condamné à demeurer imparfait, inachevé. Là est l'origine du progrès chez les humains. Il leur faudra désormais constamment s'améliorer par la technique afin de pallier cet « handicap originel ». Même avec l'intervention de Prométhée, l'homme restera un être fondamentalement inadapté par nature. Car oui, Prométhée intervient. Contrairement à son frère Epiméthée, il est « celui qui réfléchit avant » et Prométhée va voler le feu aux dieux afin de l'offrir aux humains, leur enseignant la métallurgie dans la foulée. C'est le premier acte transhumaniste, l'homme est depuis lors condamné au progrès. Grâce à cet apport technologique, les humains vont peu à peu s'affranchir des dieux et entamer leur évolution.

Il est intéressant de rappeler la nature intrinsèquement rebelle de Prométhée, prenant d'abord parti pour les dieux lors de leur guerre contre ses frères titans (la Titanomachie) pour ensuite prendre le parti des hommes contre l'Olympe. Conscient du courroux qu'il vient de générer chez les dieux en leur volant le feu, et craignant leur vengeance, il implore son frère de ne surtout rien accepter de leur part. Mais Epiméthée est éblouit quand Hermès lui offre, au nom de Zeus, un cadeau qu'il ne peut refuser, une femme irrésistible, Pandore, et accepte le présent.

Notons également qu'autrefois, les hommes considéraient les catastrophes climatiques (sécheresses, tremblements de terre Etc.) comme des manifestations divines. Aujourd'hui, les humains sont capables d'égaler, voire de surpasser, par la technique, la puissance destructrice que l'on accordait auparavant aux dieux. On retrouve, dans les mythes grecs, un homme incarnant à lui tout seul le progrès technique et l'émancipation de l'homme par l'innovation, c'est Dédale.

Dédale est un inventeur de génie, tout le monde le reconnaît, mais il est aussi un mégalomane capable du pire. Ainsi, quand son élève et neveu Talos invente la scie et le compas, Dédale le précipice du haut d'une falaise afin qu'il ne lui fasse pas de l'ombre. Après ce meurtre odieux, il est contraint de fuir Athènes et trouve refuge en Crète, à la cours du roi Minos.

Pour punir ce roi ingrat, Poséidon vient de condamner sa femme, Pasiphaé, à tomber éperdument amoureuse d'un taureau. La reine va confier à Dédale la mission de trouver un moyen pour qu'elle puisse s'accoupler avec la bête. Il conçoit et construit alors une fausse génisse en bois, dans laquelle Pasiphaé va s'introduire, lui permettant d'assouvir son attirance charnelle. C'est de cette union contre nature que va naître le fameux Minotaure. Dédale est ensuite chargé par Minos de construire un labyrinthe pour y enfermer le monstre (c'est lui qui donnera l'astuce du fil à Ariane, seul moyen de retrouver la sortie). Après la mort de l'homme-taureau dans son labyrinthe, Dédale est lui-même condamné à y être enfermé, aux côtés de son fils, Icare. Pour s'échapper, Dédale fabrique cette fois deux paires d'ailes, conçues avec des plumes collées entre elles à l'aide de cire d'abeille. Les deux hommes s'enfuient donc par les airs, mais Icare n'écoute pas les avertissements de son père quand celui-ci le met en garde, l'enfant insouciant s'élève trop haut et la chaleur du soleil fait fondre la cire de ses ailes, précipitant le malheureux dans les flots.

Rappelons-nous des enseignements contenus dans les mythes anciens. Ils nous mettent toujours en garde contre L'hubris (l'égo démesuré) qui finit systématiquement par engendrer des catastrophes. François Jacob nous le rappelle quand il écrit : « Dédale incarne la techné (la technique) qui permet d'atteindre à la maîtrise du monde... qui permet à ses clients de s'abandonner à leur hubris, d'atteindre leurs folles entreprises... En Dédale se profile une science sans conscience... » En effet, Dédale n'a de cesse de trouver des solutions aux problèmes engendrés par d'anciennes solutions. Ainsi, la cire des ailes est la solution pour s'échapper du labyrinthe, lui-même étant la solution pour enfermer le Minotaure, lui-même étant le fruit conséquent de sa vache en bois conçue pour Pasiphaé. Le progrès technique est ici à considérer comme une fuite en avant, provoquant toujours de nouvelles complications pour les humains. Jean Cocteau proposera cette formule élégante : « Il est possible que le Progrès soit le développement d’une erreur … »

Les innovations scientifiques et techniques atteignent des niveaux insoupçonnés jusqu'alors. Nous sommes aujourd'hui capables, dans certains cas de figure, de redonner la vue aux aveugles, de remplacer un membre amputé avec une prothèse bionique directement contrôlée par le cerveau ou encore de « lire » les rêves de patients endormis grâce à des scanners de dernière génération. Autant de prouesses qui étaient, il y a peu, des miracles que seuls les dieux pouvaient réaliser. « Mais jusqu’où aller dans la réparation, la transformation et l’« augmentation » de l’humain sans qu’il y perde son humanité ? Et en quoi consiste-t-elle ? » Demande Annick Drogou. Elle ajoute : « Il n’est qu’à approcher les recherches chinoises en matière de dysgénisme, par lequel le BGI (Beijing Genomics Institute) prétend réformer le monde par la fécondation in vitro des gènes de quotient intellectuel (QI) supérieur à 160. On en frémit déjà, face à l’absence totale de réflexion éthique sur les conséquences qu’induit une recherche déjà bien avancée. Sachant aussi que, le monde ayant évidemment besoin d’esclaves pour les tâches triviales, le nombre de laissés-pour-compte ne risque pas de s’amenuiser. Conséquences collatérales du Progrès d’une telle humanité ? ».

Enfin, pourquoi avoir peur de nos fragilités, jusqu'à les refuser et désirer leur disparition ?

« Cette fragilité n'est-elle pas justement ce qui nous oblige à prendre conscience que nous avons besoin de l’Autre pour nous construire, nous protéger, nous soigner ? » interroge Annick Drogou. Les promesses de la science sont formidables quand il s'agit de rétablir l'homéostasie chez un être humain, retrouver l'équilibre de ses fonctions corporelles. Mais toutes les démarches visant à dépasser sa propre condition ne seront pas anodines sociétalement et les inégalités ainsi accrues pourraient restructurer définitivement nos rapports au monde et à l'autre, pour le meilleur et pour le pire.

La chute d'Icare par Maso da San Friano (TommasoManzuoli), Florence, Palazzo Vecchio. © ©Luisa Ricciarini/Leemage

Toute reproduction intégrale ou partielle de ce texte doit faire mention de la source et de l’auteur, merci !

Simon Lalu

« O mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ des possibles. »

Pindare