Au bout du Conte

Simon Lalu

11/30/2023

Au bout du Conte

Il y a quelques semaines, je me suis rendu au vernissage d'une chouette exposition du Hang-art au Moulin Roty, à Saffré. J'y rencontrais, entre autres, un artiste de grand talent, dont je tairai ici le nom (Trébuchet a furieusement envie d'éditer son roman graphique. Nous en reparlerons bientôt) à qui je dois cette réflexion séduisante. A savoir : Conteur est le véritable « plus vieux métier du monde ».

Cette idée me plaît et m'inspire. Dans cet article, je vais tenter de dérouler la pelote et de développer un peu plus en avant cette perspective. Nous verrons bien où cela nous mène.

Tout d'abord, interrogeons-nous sur la notion de « plus vieux métier du monde » et donc, de « métier ». Quand et dans quelles conditions est apparu ce principe de « métier » ? Les chasseurs-cueilleurs considèrent-ils avoir un métier ? Certains chasseurs-cueilleurs se spécialisent évidemment dans diverses activités annexes (les arts, l'artisanat, la médecine etc...) mais peut-on simplement évoquer la notion de métier sans y inclure le principe de rémunération adjointe ? Difficile de s'en sortir tant il est aisé de jouer constamment sur les mots et de pointer du doigts les contradictions. Après tout, l'agriculteur qui perd sa récolte après avoir tant peiné peut s'asseoir sur sa rémunération. Il n'en demeure pas moins agriculteur de métier. Et le père de famille isolé au cœur d'une forêt, à la fois agriculteur, chasseur, bûcheron, éleveur, charpentier etc... A-t-il un métier, plusieurs métiers ? La santé et l'épanouissement de sa famille peuvent-ils être considérés comme sa rémunération ?

Je propose de considérer comme métier une activité qui a une « utilité » dans un groupe d'êtres humains. Que cette « utilité » soit toute relative et considérée différemment par différentes cultures ne devrait pas empêcher de poursuivre la réflexion. Car bien sûr, plâne ici l'ombre de l'officiel plus vieux métier du monde : La prostitution. Sans parler du guerrier, aujourd'hui appelé « militaire ». Peut-on d'ailleurs parler de l'utilité de la guerre ? Pour ne pas nous éloigner trop loin du sujet, contentons nous de relire cette citation du général Lee : « Heureusement que la guerre est si terrible, sinon nous finirions par trop l'aimer. » Pour ce qui est de la prostitution, c'est une profession légale en France mais il est interdit d'y avoir recours, allez comprendre... Mettons pour l'instant de côté cette notion de métier qui complique tout inutilement.

Je ne sais pas s'il y avait, à proprement parler, de la prostitution dans les groupes d'homo sapiens du paléolithique (avant la sédentarisation) mais il est évident qu'il y avait des conteurs. On peut même considérer que le fait de raconter des histoires est le propre de l'homme, ce qui nous différencie de tous les autres animaux. Se raconter des histoires, c'est permettre aux humains de comprendre le monde, de l'apprivoiser, de le domestiquer. L'orage fait moins peur si l'on croit (la croyance étant souvent une certitude) qu'il est un dieu malfaisant apaisable grâce à des offrandes précises. Qu'importe la réalité, croire en des mythes communs (ces « mensonges qui disent la vérité » selon Cocteau) permet à des groupes humains toujours plus nombreux de se faire confiance les uns les autres. L'accroissement de ces groupes est inévitablement corrélé au concept, encore une fois ambigu, de « progrès ». Ce progrès qui, toujours selon Jean Cocteau, « serait peut-être le développement d'une erreur. » Mais c'est un autre sujet (à ce propos, lire l'article Chiron agonisant - Visions transhumanistes à la lumière des mythes grecs).

Ce qui est sûr, c'est que l'inconnu nous apparaît le plus souvent terrifiant et que donner une explication (même irrationnelle) à un phénomène d'apparence hostile nous permet de vaincre, pour un temps donné, cette peur paralysante qui freine trop souvent nos avancées. Voici la toute première fonction du conte. Vous aurez compris que, quand je parle de conte, je songe à la grande famille de tout ce qui se raconte, des mythes cosmogoniques jusqu'aux anecdotes personnelles, pourvu qu'ils nous éclairent ou nous enseignent quelque chose.

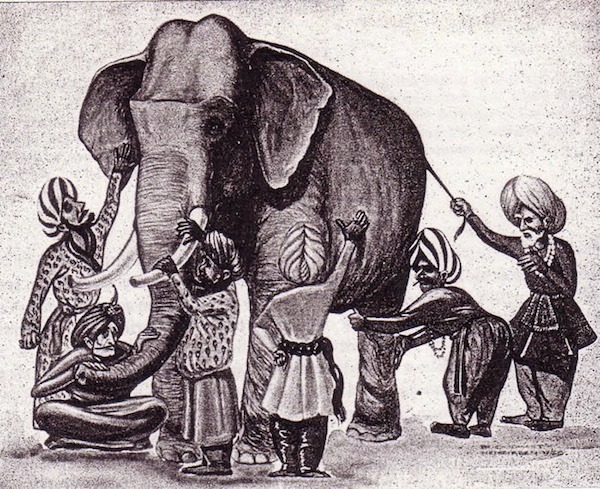

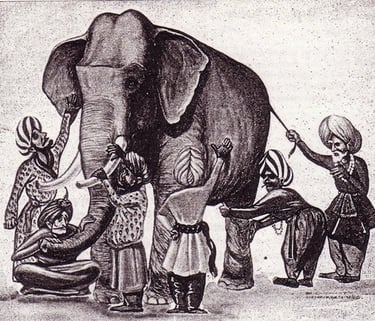

Une fable sans âge, d'origine indienne, nous rappelle toutefois les liens indispensables entre connaissance et sagesse et les conséquences fâcheuses liées à leur découplement :

Il était une fois, dans un pays lointain, un village dont tous les habitants étaient aveugles. Une rumeur se répandit un jour de maison en maison, un animal fabuleux et inconnu jusqu'alors, appelé éléphant, venait d'arriver dans le pays. On envoya six représentants du village, parmi les plus sages, à sa rencontre afin qu'ils décrivent la bête aux autres villageois. Quand ils le trouvèrent enfin, le premier palpa la trompe de l'éléphant et dit « Cet animal ressemble à un serpent. ». Le deuxième toucha ses pattes et dit « Cet animal ressemble à un tronc d'arbre. ». Le troisième parcouru de ses mains ses oreilles et dit « Mais enfin, cet animal est fin et plat. ». Le quatrième toucha une de ses défenses et dit « Pour moi, il est tel une lance. ». Le cinquième, qui avait sa queue entre les mains dit « Un éléphant ressemble à une corde. ». Enfin, le sixième tata son ventre et en conclut que son apparence était celle d'un mur surélevé. Evidemment, les villageois ne furent pas satisfaits et se disputèrent entre eux pour savoir lequel disait vrai. Heureusement, le patriarche était plus sage encore que les six autres. Il s'adressa à la foule en leur expliquant que les six hommes disaient tous vrai, seulement ils avaient touché chacun une partie différente de l'animal.

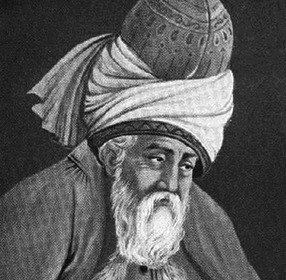

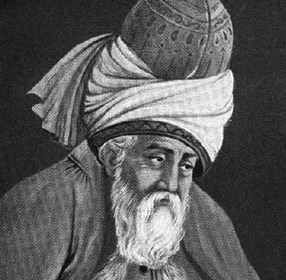

Ce conte trouve écho dans une parabole soufie attribuée au maître Djalâl ad-Dîn Rûmi : « La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et pense que toute la vérité s'y trouve. »

Djalâl ad-Dîn Rûmi, grand maître spirituel musulman du 13e siècle.

Les versants matérialistes et cartésiens de nos sociétés occidentales n'échappent pas à cette loi : Nos modèles (scientifiques, politiques etc...) sont forgés à partir de nos différentes interprétations des récits en cours. Dans son livre Illusions perdues, Honoré de Balzac fait dire à l'un de ses personnages : « Il y a deux Histoires : l'Histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, puis l'Histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. ».

En ce qui concerne le dogme scientifique, il suffit de réunir les dix plus grands spécialistes de la physique quantique au monde pour comprendre que leurs avis divergent sur des points essentiels de cette théorie.

Si l'imprimerie permit autrefois l'accélération de la circulation des connaissances entre les peuples, Internet a rendu le savoir accessible à tous ou presque. Seulement, les informations disponibles sont tellement nombreuses qu'elles finissent systématiquement par se contredire entre elles. Pour le dire grossièrement, il y en a pour tous les goûts ! Trop de savoirs tuent le savoir, il faut donc être en capacité de trier le bon grain de l'ivraie. Cela s'apprend, notamment grâce à la pratique d'une gymnastique particulière : Le développement de son esprit critique.

Qui, aujourd'hui, incarne ces conteurs qui transmettaient autrefois à leurs auditeurs les outils pour concevoir le monde qui les entoure ? Plus que les représentants des différentes religions (aux manettes depuis des milliers d'années), ce sont désormais les médias. Ceux que l'on appelle Le quatrième pouvoir, capable de faire plier les trois autres.

Quatre citations à propos des médias :

« Les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. » David Lodge

« N'ayez pas peur de vos ennemis, ils ne peuvent vous prendre que la vie. Craignez bien plus les médias qui peuvent détruire votre honneur. » Vo Nguyen Giap (le seul général au monde à avoir battu l'armée française et l'armée américaine)

« Les médias sont des instruments dont se sert le péché pour imposer à l'opinion publique des modèles de comportements aberrants. » Jean-Paul II

« Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. » Jim Morrison

Afin de ne pas demeurer à la merci des beaux parleurs (ou pire, des seuls parleurs), nous devons apprendre à demeurer vigilant. C'est-à-dire se tenir éveillé, ne pas se laisser endormir. Un épisode du Mythe d'Io illustre bien ce propos.

Alors que Héra est sur le point de surprendre son mari dans les bras de la belle Io, Zeus transforme celle-ci in-extremis en une ravissante génisse blanche. Mais Héra n'est pas dupe et demande la vache en présent, qu'elle installe dans un pré sous la surveillance d'Argos, un géant qui possède cent yeux et à qui rien n'échappe. Le mari volage demande alors à Hermès de délivrer la pauvre Io. Le jeune dieu se promène dans le pré, l'air de rien, avec un étrange instrument à la main. Le gardien l'interpelle « Quel est cet objet que tu portes avec toi, je n'ai jamais rien vu de tel ? ». Hermès lui explique qu'il s'agit d'un tout nouvel instrument, la lyre et propose de lui en faire une démonstration. Pour accompagner sa mélopée, Hermès raconte au géant une histoire, celle de Pan et Syrinx, qui explique l'origine et la création de la flûte de Pan. Envoûté par le récit du jeune dieu, Argos finit par s'endormir et Hermès lui tranche le cou.

Si Argos représente ici la vigilance absolue, le mythe nous indique qu'un récit bien raconté peut venir à bout de la plus grande attention et endormir toute méfiance. Les médias ne s'y prennent pas autrement quand il s'agit de chloroformer une population un tant soit peu défiante ou dubitative. De plus, la flûte de Pan évoque l'art de « jouer du pipeau », autrement dit, mentir.

Pinturicchio (1454-1513) Io, Argus et Mercure , 1492/95, fresque, Rome, Musée du Vatican

Sur la page Wikipédia dédié au Fact checking, « Vérification des faits », nous pouvons lire :

À partir de 1988, l'exercice de la critique des médias se développe aux États-Unis avec la publication du livre d'Edward Herman et Noam Chomsky La Fabrication du consentement. Les auteurs entendent démontrer comment les principaux médias interprètent les faits non pas de façon neutre et objective, comme le leur oblige la déontologie, mais de manière tendancieuse, portés par le souci de véhiculer l'idéologie libérale (impulsée alors par le président américain Ronald Reagan et le Premier ministre britannique Margaret Thatcher) et du fait de la collusion entre les grands magnats de la presse et les hommes politiques.

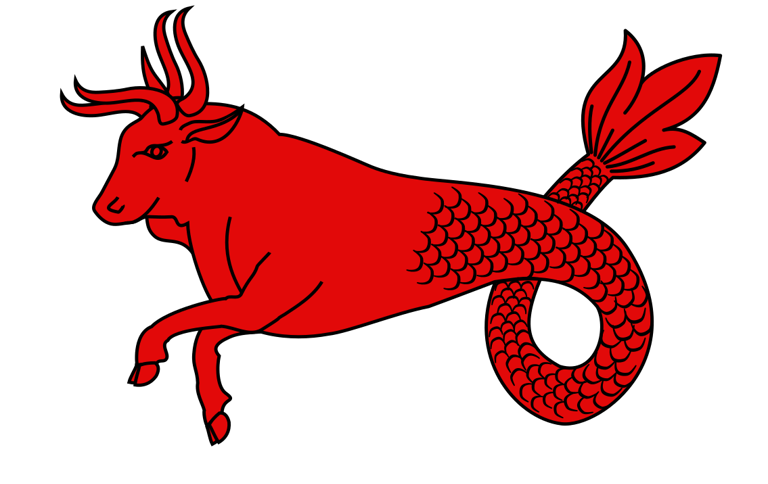

Les médias proposent aujourd'hui leurs services de « fact checking », chargés de vérifier la fiabilité des informations qui circulent. Mais les fact checkers, volontairement ou non, diffusent parfois également de fausses informations. Il faut donc « fact checker » les fact checkers... A noter que l'idée n'est pas neuve. Au 4ème siècle avant J.C déjà, l'auteur grec Palaiphatos, dans ses Histoires incroyables, s'emploie à démystifier les mythes grecs et propose des explications rationnelles pour expliquer leurs origines. Après tout, dans la France du début du 20ème siècle, on apprenait encore, dans les cours d’histoire de l’école publique, que les Mérovingiens étaient issus de Mérovée, un héros dont la mère, l'épouse du roi Clodion, déjà enceinte, fut séduite par une « bête de Neptune semblable au Quinotaure » alors qu'elle se baignait dans l'océan. Enceinte une deuxième fois, les deux sangs se mélangèrent pour donner naissance à une nouvelle dynastie dont les membres étaient investis de grands pouvoirs et d'une aura de magie… (Référence : Chronique de Frédégaire). Mentionnons également la série TV American gods (l'adaptation du roman de Neil Gaiman) dans laquelle d'anciens dieux se rallient afin de combattre les nouvelles divinités que sont la technologie, la mondialisation et... les médias.

Mérovée face à son demi-père

Mais revenons aux contes. Si l'activité de conteur est aujourd'hui associée au seul monde du spectacle, c'est que les supports de ses diffusions se sont multipliés. Livre, cinéma, télévision, ont peu à peu remplacé les contes transmis autrefois au coin du feu. Leurs vertus initiatiques ou pédagogiques n'ont pas totalement disparu. Elles persistent, dissimulées ça et là, noyées dans un flux d'images et de sons en perpétuelles augmentation et, malheureusement, souvent détournées à des fins idéologiques. S'il fallait encore convaincre de l'influence qu'exercent les contes sur la société, j'évoquerais ici le rachat par Netflix des droits d'auteurs des contes de Roald Dahl (l'auteur de Charlie et la chocolaterie) pour un milliard de dollars ! J'ajouterais que les quatre premiers contes, adaptés d'une main de maître par le réalisateur Wes Anderson, se destinent à un public adulte.

Pour conclure, je ne peux faire l'impasse sur un conte célèbre qui nous enseigne justement à traiter les informations que l'on reçoit avec distance et circonspection :

Il était une fois un vieil homme qui vivait dans un petit village. Bien que pauvre, il était envié par tous car il possédait un magnifique cheval blanc. Même le roi enviait ce trésor.

On n’avait jamais vu de tel cheval, tant par sa splendeur, sa majesté que par sa force.

Les gens offraient des fortunes pour cette monture, mais le vieil homme refusa toujours de le vendre.

- « Ce cheval n’est pas un cheval, pour moi », disait-il. « Il compte pour moi comme une personne. Comment pourrait-on vendre une personne ? Il compte pour moi comme un ami, pas comme un animal que je possède. Comment pourrait-on vendre un ami ? »

L’homme était pauvre et la tentation était grande, mais jamais il ne vendit le cheval. Un matin, il constata que le cheval n’était plus dans son écurie. Tout le village vint le voir :

- « Vieux fou, » se moquèrent-ils, « Nous t’avions dit qu’un jour quelqu’un volerait ton cheval. Nous t’avions prévenu que tu serais volé. Toi, si pauvre, comment as-tu pu garder sous ta protection un animal si précieux ? Tu aurais mieux fait de le vendre. Tu aurais pu en tirer le prix que tu voulais. Aucune somme n’aurait été trop importante. Maintenant le cheval est parti, et c’est une mauvaise chose qui t’arrive. »

Le vieil homme répondit :

- « Ne parlez pas trop vite. Dites seulement que le cheval n’est pas dans l’écurie. C’est tout ce qu’on sait, le reste n’est que jugements. Est-ce une mauvaise chose pour moi, ou non ? Comment pouvez-vous savoir ? Comment pouvez-vous juger ? »

Les gens protestèrent :

- « Ne nous prend pas pour des imbéciles ! Nous ne sommes peut être pas philosophes, mais il n’y pas matière à philosopher ici. Le simple fait que ton cheval ne soit plus là constitue une mauvaise chose. »

Le vieil homme parla de nouveau :

- « Tout ce que je sais, c’est que l’écurie est vide et que mon cheval est parti. Je ne sais rien de plus. Qu’il s’agisse d’une mauvaise chose ou d’une bonne chose, je ne peux pas le dire. Nous ne voyons qu’un fragment des choses. Qui peut dire ce qui va arriver ensuite ? »

Les gens du village rirent et pensèrent que le vieil homme était fou. Ils avaient toujours pensé qu’il était imbécile, car, s’il ne l’était pas, il aurait vendu le cheval et vivrait des revenus de cette vente. Au lieu de cela, sa vie était celle d’un pauvre bûcheron, le vieil homme était encore obligé de couper du bois de chauffe, de le traîner à travers la forêt et le vendre. Il vivait au jour le jour, dans la misère et la pauvreté.

Il avait désormais prouvé qu’il était vraiment fou.

Quinze jours plus tard, le cheval revint. Il n’avait pas été volé, il s’était seulement enfui dans la forêt. Non seulement il était revenu, mais il ramenait une douzaine de chevaux sauvages avec lui. Une fois encore, les gens s’assemblèrent autour du bûcheron et lui dirent :

- « Vieil homme, tu avais raison et nous avions tort. Ce que nous pensions être une mauvaise chose s’est révélé être une bonne chose. S’il te plaît, Pardonne-nous. »

L’homme répondit :

– « Encore une fois, vous allez trop loin. Dites seulement que le cheval est revenu et qu’une douzaine de chevaux l’accompagnaient, mais ne jugez pas. Comment pouvez-vous savoir s’il s’agit d’une bonne chose ou non ? Vous ne voyez qu’un fragment des choses. A moins que vous sachiez toute l’histoire, comment pouvez-vous juger ? Vous ne lisez qu’une page d’un livre. Comment pouvez-vous juger le livre en entier ? Vous ne lisez qu’un mot d’une phrase. Comment pouvez-vous comprendre la phrase entière ? La vie est si vaste, et pourtant vous jugez tout de la vie sur une page ou un mot. Tout ce que vous avez vu n’est un fragment des choses ! Ne dites donc pas qu’il s’agit d’une bonne chose. Personne ne le sait. Je me contente de ce que je sais et je ne me tracasse pas de ce que je ne sais pas. »

- « Peut-être le vieil homme a-t’il raison » se dirent-ils entre eux. Ils n’en dirent pas beaucoup plus. Cependant, au fond d’eux-mêmes, ils étaient persuadés qu’il avait tort. Ils savaient qu’il s’agissait d’une bonne chose. Une douzaine de chevaux sauvages étaient arrivés avec le cheval blanc. Avec un peu de travail, ces animaux pourraient être domestiqués, entraînés et vendus pour beaucoup d’argent.

Le vieil homme avait un fils, un fils unique. Le jeune homme commença à domestiquer les chevaux sauvages. Quelques jours plus tard, il tomba d’un des chevaux et se cassa les deux jambes. Une fois encore, les villageois s’assemblèrent autour du vieil homme et émirent leurs jugements.

- « Tu avais raison » dirent-ils. « Tu nous as prouvé que tu avais raison.

La venue des douze chevaux n’était pas une bonne chose. C’en était une mauvaise. Ton fils unique s’est cassé les jambes, et maintenant, à ta vieillesse, tu n’auras personne pour t’aider. Tu es maintenant plus pauvre que jamais. »

Le vieil homme parla encore :

- « Vous êtes vraiment obsédés par le jugement. N’allez pas si loin. Dites seulement que mon fils s’est cassé les jambes. Qui sait s’il s’agit d’une bonne chose ou d’une mauvaise chose ? Personne ne le sait. Nous ne connaissons que des fragments des choses. La vie vient de cette façon, par fragments. »

Il arriva alors que, quelques semaines plus tard, le pays s’engagea dans une guerre contre un pays voisin. Tous les jeunes hommes du village furent réquisitionnés, sauf le fils du vieil homme, parce qu’il était blessé. Une fois encore les gens se rassemblèrent autour du vieil homme, pleurant et se lamentant parce que leurs fils étaient partis à la guerre et avaient peu de chances d’en revenir.

L’ennemi était fort et la guerre serait une sévère défaite. Ils ne reverraient jamais leurs fils.

- « Tu avais raison, vieil homme, » gémirent-ils. « Dieu sait que tu as raison. Tout cela le prouve. L’accident de ton fils était une bonne chose. Ses jambes sont peut être cassées, mais, au moins, il est avec toi. Nos fils, eux, sont partis pour toujours. »

Le vieil homme répondit une fois de plus :

– « C’est vraiment impossible de discuter avec vous. Vous n’arrêtez pas de tirer des conclusions. Alors que personne ne sait rien. Dites seulement : nos fils sont partis à la guerre, et le tien non. Personne ne sait si c’est une bonne chose ou une mauvaise chose. Personne n’est assez sage pour le savoir. »

Gillian Anderson , déesse des médias dans American Gods

Simon Lalu

Toute reproduction totale ou partielle de ce texte doit faire mention de la source et de l’auteur, merci !

Cheval arabe blanc-gris de Théodore Géricault, vers 1812